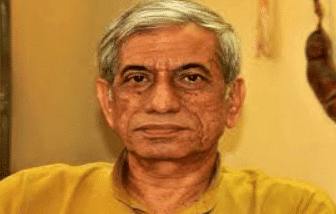

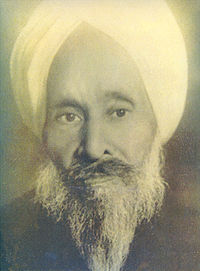

लेखक परिचय

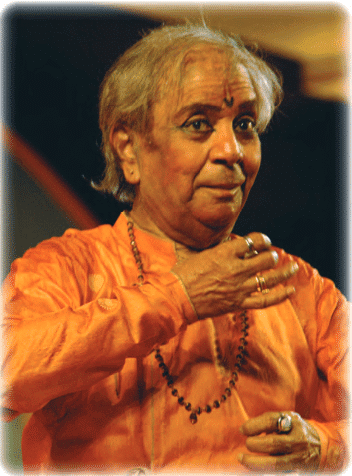

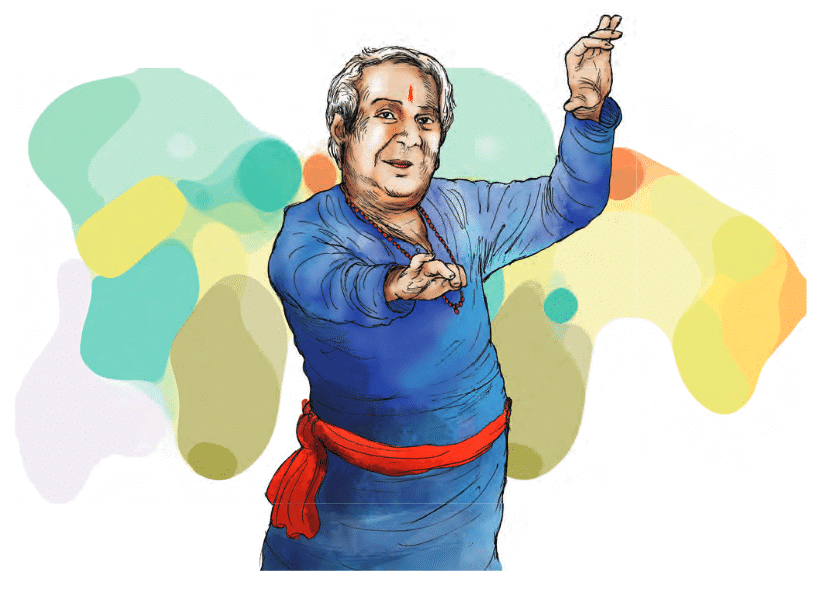

यह पाठ एक साक्षात्कार है, जिसमें पंडित बिरजू महाराज, जो कथक नृत्य के विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं, अपने जीवन और कथक के बारे में बच्चों से बातचीत करते हैं। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के प्रसिद्ध कथक घराने में हुआ था। उनके पिता अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज तथा लच्छू महाराज भी कथक के महान कलाकार थे। बिरजू महाराज ने बचपन से ही कथक सीखा और इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। उनकी प्रस्तुतियाँ भारत और विदेशों में बहुत लोकप्रिय रही हैं। उन्हें उनकी कला के लिए पद्मविभूषण सहित कई सम्मान प्राप्त हुए। बिरजू महाराज न केवल नर्तक हैं, बल्कि गायक, वादक और रचनाकार भी हैं।

मुख्य विषय

इस साक्षात्कार का मुख्य विषय कथक नृत्य, उसकी परंपरा और बिरजू महाराज का जीवन है। यह पाठ कथक की उत्पत्ति, इसके घरानों, और इसकी सुंदरता को दर्शाता है। साथ ही, यह बिरजू महाराज के संघर्ष, उनकी मेहनत, और कथक के प्रति उनके प्रेम को उजागर करता है। यह बच्चों को संगीत और नृत्य के प्रति प्रेरित करता है, और बताता है कि मेहनत और लगन से कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। साथ ही यह लय, अनुशासन, और परंपरा के महत्व को भी समझाता है।

कहानी की मुख्य घटनाएँ

- बिरजू महाराज का बचपन आर्थिक तंगी में बीता, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें कथक का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया।

- उन्होंने अपने पिता अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज, और लच्छू महाराज से कथक सीखा और नवाब के दरबार में नाचने लगे।

- कथक की तालीम शुरू होने पर उनकी माँ ने उनके कार्यक्रमों की कमाई गुरु को भेंट के रूप में दी, जिसके बाद गंडा बाँधा गया।

- बिरजू महाराज ने गंडा बाँधने की परंपरा बदली और अब शिष्य की लगन देखकर ही गंडा बाँधते हैं।

- उन्होंने बताया कि पढ़ाई और नौकरी के साथ नृत्य करना संभव है, जैसा उनकी शिष्या शोभना नारायण करती हैं।

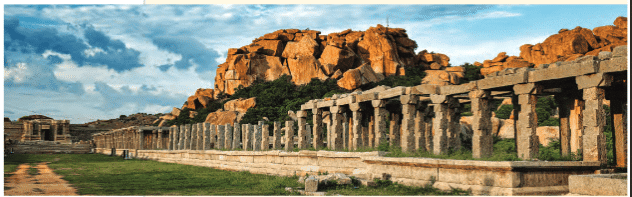

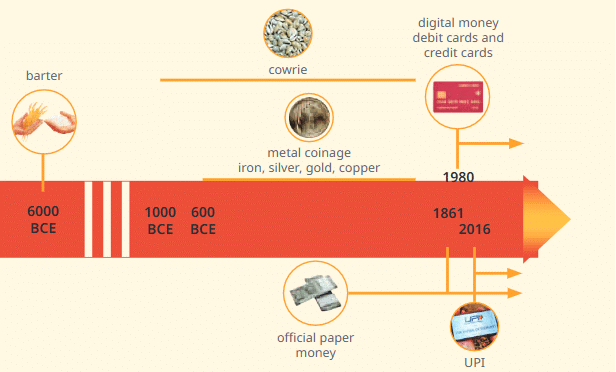

- कथक की शुरुआत मंदिरों में कथा कहने से हुई, और लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़ घरानों ने इसे विकसित किया।

- हरिया गाँव की कहानी जहाँ कथकों ने अपनी कला से डाकुओं को मंत्रमुग्ध किया।

- बिरजू महाराज ने कथक में नई चीजें जोड़ीं, जैसे भाव-भंगिमाएँ और आधुनिक कवियों की रचनाएँ।

- पहले कथक चाँदनी पर होता था, अब प्रस्तुति का तरीका बदल गया है।

- बिरजू महाराज ने छोटी उम्र में तबला, हारमोनियम, और गायन सीखा।

- उन्होंने लोक और शास्त्रीय नृत्य के अंतर को समझाया और शास्त्रीय नृत्य की स्थिति पर विचार व्यक्त किए।

- खाली समय में वे मशीनें ठीक करते हैं और चित्रकारी करते हैं।

- उन्होंने बच्चों को संगीत और नृत्य सीखने की सलाह दी और लड़कियों के लिए आत्मनिर्भरता पर जोर दिया।

कहानी का सार

कथक कला में महारत: कथक कला की बात करते हुए बिरजू महाराज का नाम हमेशा सामने आता है। उन्होंने इस कला को विरासत में प्राप्त किया था और आज न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी उनकी प्रस्तुतियों को सराहा जाता है। उनके जीवन में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कठोर साधना से सफलता प्राप्त की। वे मानते हैं कि जीवन में उतार-चढ़ाव होते हैं, और यह समय का चक्र है। अपने संघर्ष के दौरान उनकी सबसे बड़ी सहयोगी उनकी माँ थीं, जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, कभी कागज और सुनहरे तार बेचकर परिवार का पालन-पोषण किया।

बचपन का अनुभव: बिरजू महाराज ने अपने बचपन के बारे में बताया कि उनका परिवार एक समय नवाब के घराने जैसा था, जहां हवेली में आठ सिपाही पहरा देते थे। लेकिन उनके पिता के निधन के बाद परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि कई बार खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन उनकी माँ ने हमेशा उन्हें प्रेरित किया कि अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही खाने के लिए कुछ न मिले।

कथक की शिक्षा: बिरजू महाराज ने कथक कला अपने घर से ही सीखी। उनके पिता और चाचा प्रसिद्ध कथक गुरु थे। उन्होंने बताया कि घर में हमेशा कथक का माहौल था, जिससे वे औपचारिक शिक्षा शुरू करने से पहले ही कथक सीख गए थे। जब वे अपने गुरु से कथक की शिक्षा लेने गए, तो उन्हें ‘गंडा’ (ताबीज़) बांधने की परंपरा के बारे में बताया गया, जो गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र संबंध को दर्शाता है। उन्होंने यह परंपरा उलटकर यह नियम अपनाया कि जब शिष्य में सच्ची लगन दिखाई दे, तभी उन्हें गंडा बांधते हैं।

कथक के साथ अन्य गतिविधियां: कथक के अलावा, बिरजू महाराज ने गाना, बजाना और अभिनय भी किया। वे मानते हैं कि गाना, बजाना और नाचना तीनों संगीत का हिस्सा होते हैं और बिना लय के कोई भी कला पूर्ण नहीं हो सकती। इसके अलावा, बिरजू महाराज ने अपने कथक प्रस्तुतियों में भाव-भंगिमाओं और शास्त्रीय संगीत के तत्वों को जोड़कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

शास्त्रीय और लोक नृत्य में अंतर: बिरजू महाराज ने शास्त्रीय और लोक नृत्य में अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि लोक नृत्य सामूहिक होता है, जबकि शास्त्रीय नृत्य एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और यह दर्शकों के लिए होता है। शास्त्रीय नृत्य में लय और अनुशासन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। बिरजू महाराज ने कथक को शास्त्रीय नृत्य की धारा में लाकर इसे और अधिक विस्तृत किया और इसके भाव-भंगिमाओं को लोकनृत्य से जोड़ा।

कथक के बदलाव: कथक के क्षेत्र में उन्होंने कुछ बदलाव किए, जैसे कि प्रस्तुति के तरीके में नया दृष्टिकोण। वे मानते हैं कि कथक के प्रस्तुतकर्ता को अपनी कला में नवीनता और गहराई लानी चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले नृत्य की प्रस्तुति मच पर चांदनी बिछाकर होती थी, लेकिन अब कलाकारों को दर्शकों की कल्पना पर छोड़ दिया जाता है।

कला के प्रति समर्पण: बिरजू महाराज का मानना है कि कला और संगीत एक तरह का आध्यात्मिक साधना है। वे संगीत और नृत्य को जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं, जो व्यक्ति को संतुलित और अनुशासित बनाता है। वे मानते हैं कि हर बच्चे को संगीत और नृत्य सीखना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।

कला का समर्पण और परिवार: उन्होंने अपनी बेटियों को कथक सिखाया, क्योंकि वे मानते थे कि हर महिला को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल के माता-पिता को बच्चों की रुचियों का समर्थन करना चाहिए, चाहे वह संगीत हो, नृत्य हो या अन्य कोई कला। इस तरह से बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।

कहानी से शिक्षा

इस साक्षात्कार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत, लगन और अनुशासन से जीवन की किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। बिरजू महाराज का जीवन दर्शाता है कि मुश्किल हालात में भी अभ्यास और समर्पण से सफलता हासिल की जा सकती है। संगीत और नृत्य न केवल मन को शांति देते हैं, बल्कि अनुशासन, संतुलन और सहयोग की भावना भी सिखाते हैं। हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए हुनर सीखना चाहिए।

शब्दार्थ

- साक्षात्कार: किसी व्यक्ति से प्रश्न-उत्तर के माध्यम से बातचीत।

- कथक: एक शास्त्रीय नृत्य शैली, जो कथा कहने से उत्पन्न हुई।

- घराना: संगीत या नृत्य की एक विशिष्ट शैली या परंपरा।

- गंडा: गुरु द्वारा शिष्य को दिया जाने वाला ताबीज, जो गुरु-शिष्य के रिश्ते को दर्शाता है।

- लय: संगीत और नृत्य में ताल या गति।

- भाव-भंगिमा: चेहरे और शरीर की मुद्राएँ, जो भावनाएँ व्यक्त करती हैं।

- परंपरा: पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही प्रथा।

- आत्मनिर्भर: स्वयं पर निर्भर होना।

- हुनर: कौशल या कला।

- मंत्रमुग्ध: किसी चीज से इतना प्रभावित होना कि उसमें खो जाना।

View Answer

View Answer