पाठ से

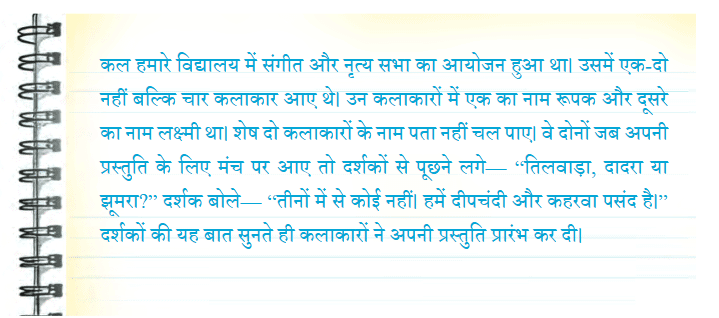

मेरी समझ से

(क) नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन-सा है? उसके सामने तारा (*) बनाइए। कुछ प्रश् नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं।

(1) “बसो मेरे नैनन में नंदलाल” पद में मीरा किनसे विनती कर रही है?

- संतों से

- भक्तों से

- वैजंती से

- श्रीकृष्ण से(*)

उत्तर: श्रीकृष्ण से

विश्लेषण: इस पद में मीरा श्रीकृष्ण से विनती कर रही हैं कि वे उनके नैनों (आँखों) में बस जाएँ। यह उनकी भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति है।

(2) “बसो मेरे नैनन में नंदलाल” पद का मुख्य विषय क्या है?

- प्रेम और भक्ति (*)

- प्रकृति की सुंदरता

- युद्ध और शांति

- ज्ञान और शिक्षा

उत्तर: प्रेम और भक्ति

विश्लेषण: इस पद में मीरा श्रीकृष्ण के प्रति अपनी गहरी भक्ति और प्रेम को व्यक्त करती हैं, जो इसका मुख्य विषय है।

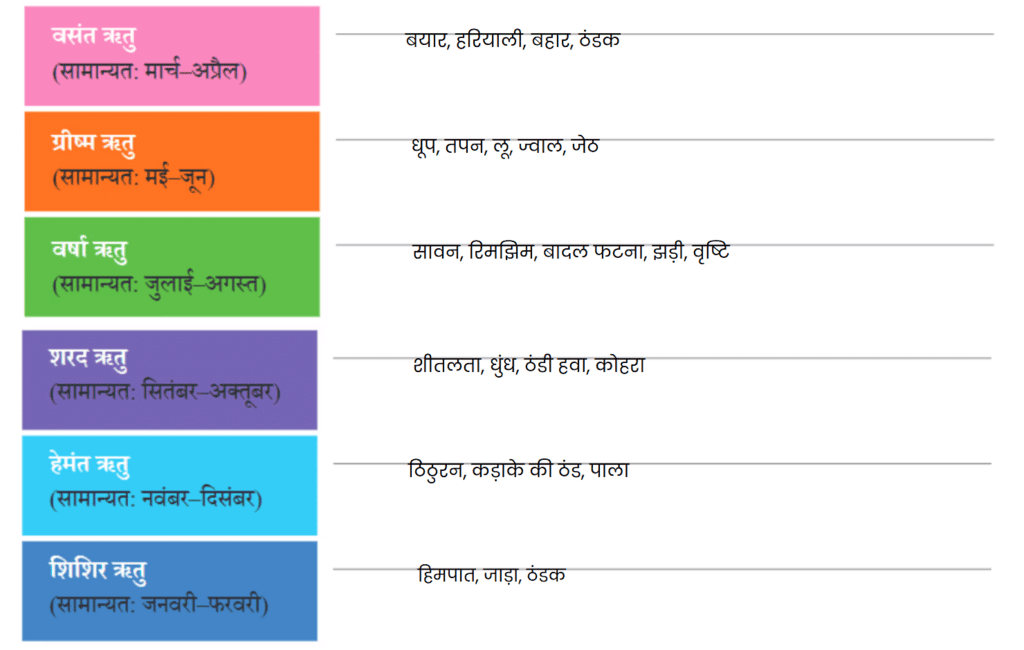

(3) “बरसे बदरिया सावन की” पद में कौन-सी ऋतु का वर्णन किया गया है?

- सर्दी

- गर्मी

- वर्षा (*)

- बसंत

उत्तर: वर्षा

विश्लेषण: इस पद में सावन के महीने और वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन है, जिसमें बादल, बारिश, और शीतल हवा का चित्रण किया गया है।

(4) “बरसे बदरिया सावन की” पद को पढ़कर ऐसा लगता है, जैसे मीरा—

- प्रसन्न है (*)

- दुखी है

- उदास है

- चिंतित है

उत्तर: प्रसन्न है

विश्लेषण: इस पद में मीरा सावन के आगमन और श्रीकृष्ण के आने की भनक से प्रसन्न और उत्साहित हैं, जो उनके आनंदमय भाव को दर्शाता है।

(ख) हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने?

उत्तर: मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि इन पदों को पढ़ने के बाद उनके भावों और शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि मीरा का भाव भक्ति और प्रेम से भरा हुआ है।

- पहले पद “बसो मेरे नैनन में नंदलाल” में मीरा सीधे श्रीकृष्ण से विनती करती हैं, इसलिए इसका सही उत्तर श्रीकृष्ण है।

- इस पद का भाव बहुत प्रेमपूर्ण और भक्ति से भरा हुआ है, इसलिए इसका मुख्य विषय प्रेम और भक्ति ही हो सकता है।

- “बरसे बदरिया सावन की” पद में सावन का मौसम, बादल, वर्षा, और ठंडी हवा का वर्णन किया गया है, इसलिए यह वर्षा ऋतु का चित्रण करता है।

- इस पद को पढ़कर ऐसा लगता है कि मीरा बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि श्रीकृष्ण आने वाले हैं, इसलिए उनके भाव प्रसन्नता को दर्शाते हैं।

मेरे समूह के साथी भी जब इन पदों को ध्यान से पढ़ेंगे और उनके भावों को समझेंगे, तो वे भी इस बात से सहमत होंगे। अगर उन्होंने अलग उत्तर चुने हैं, तो हम मिलकर पद के शब्दों और उनके अर्थों पर चर्चा करके सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं।

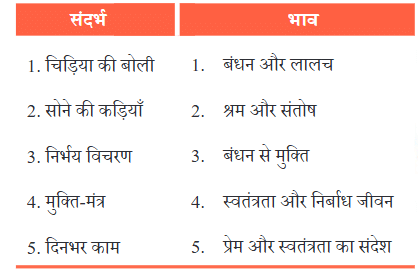

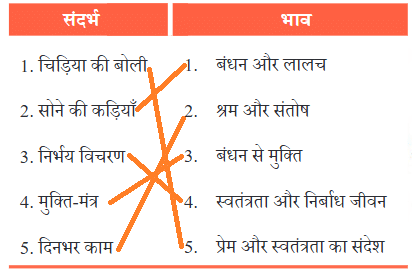

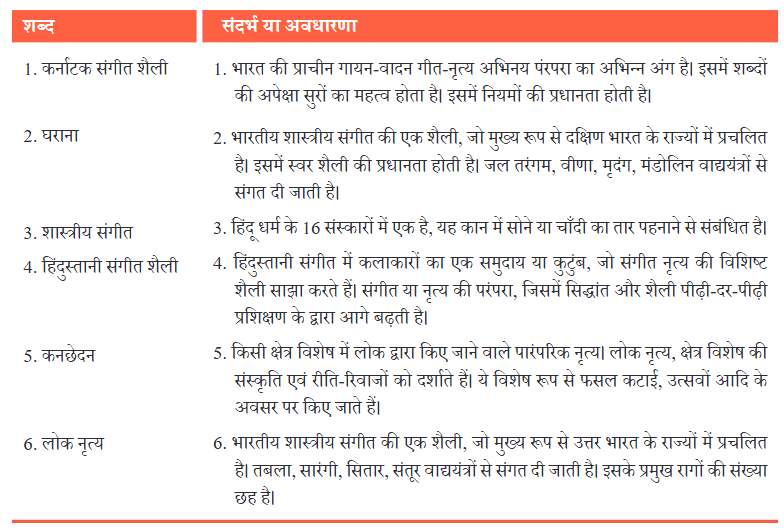

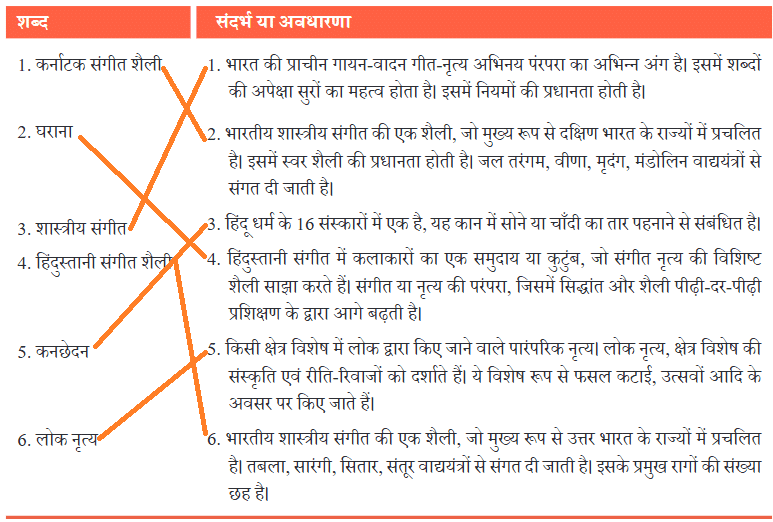

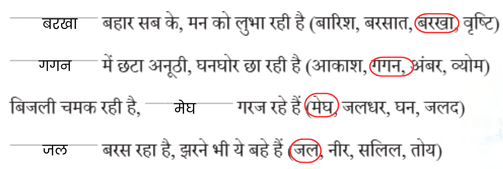

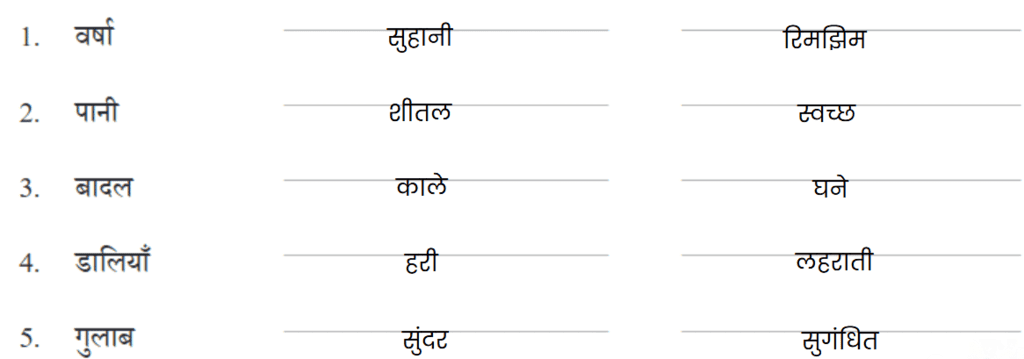

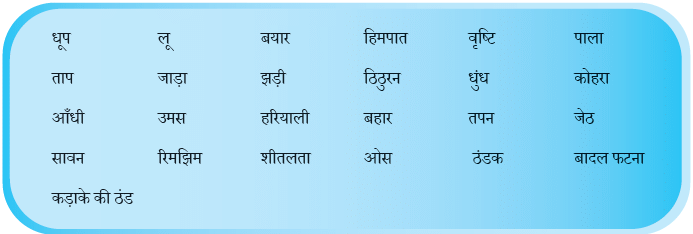

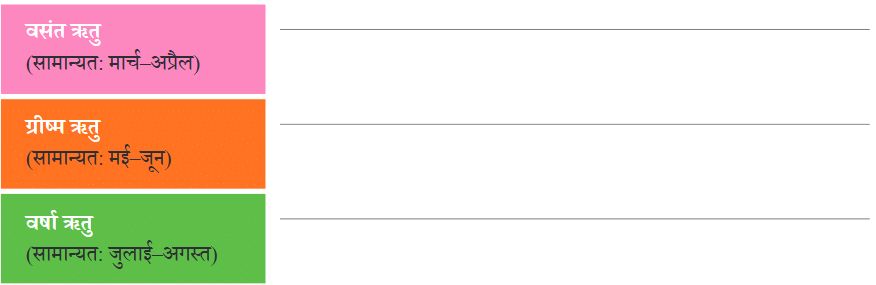

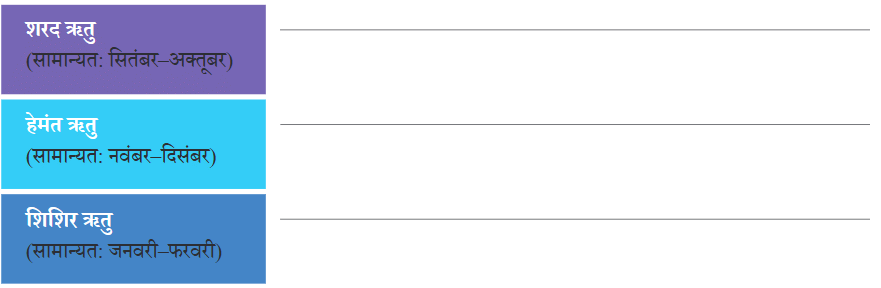

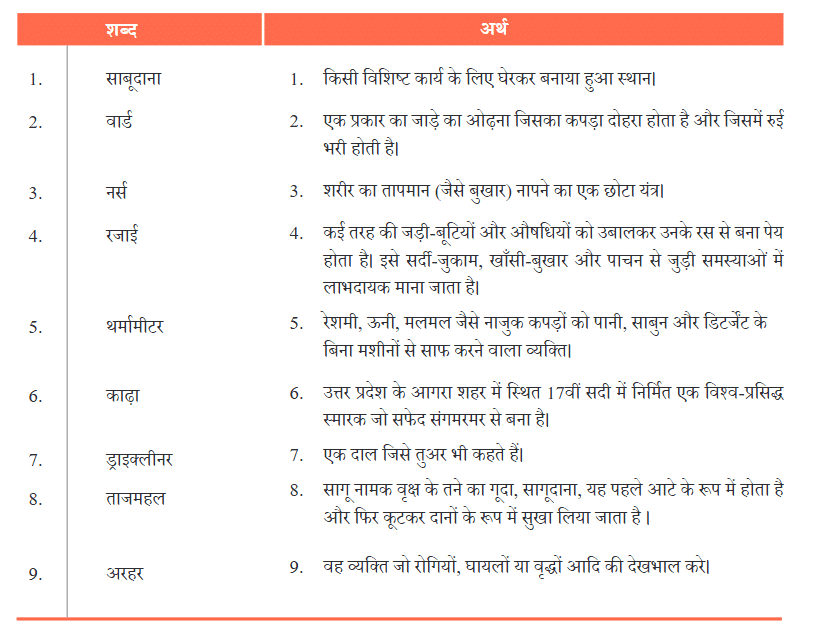

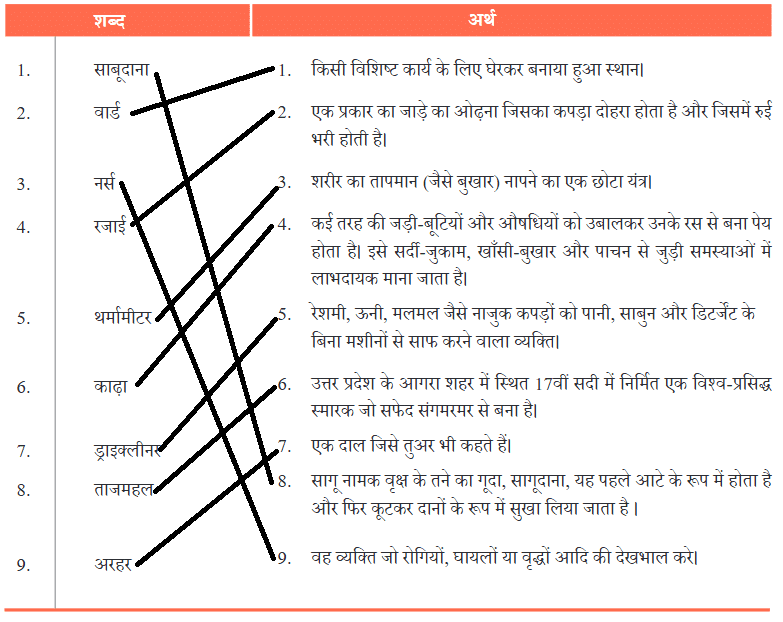

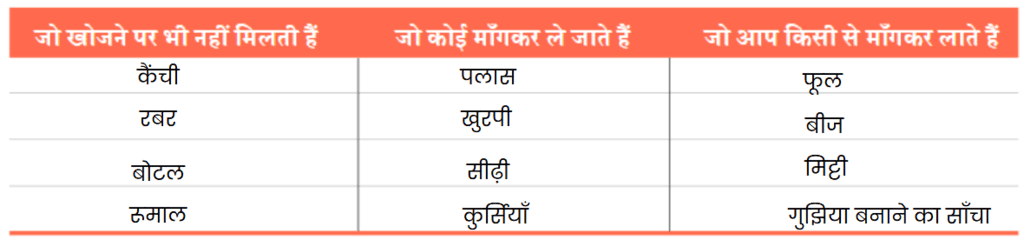

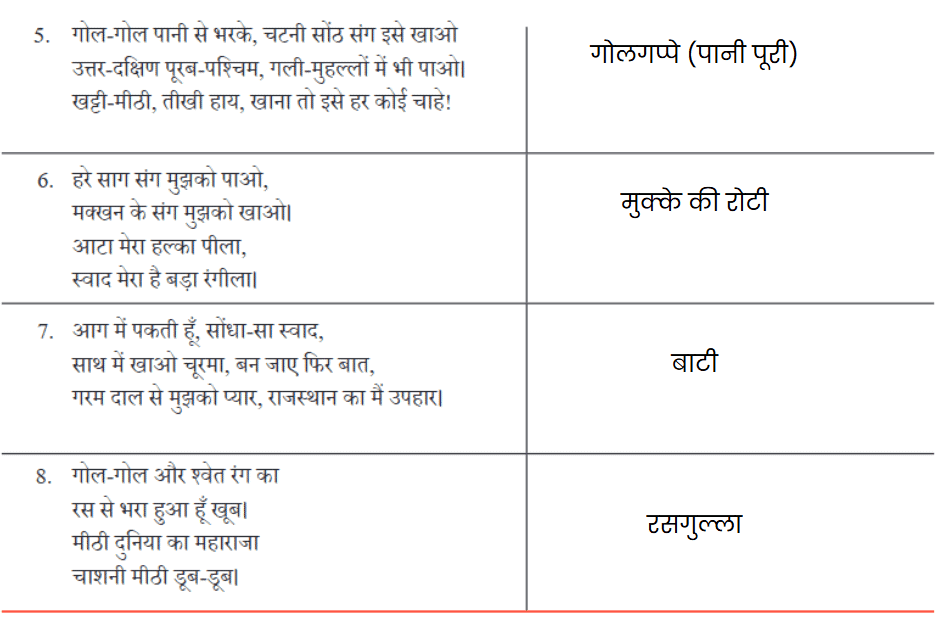

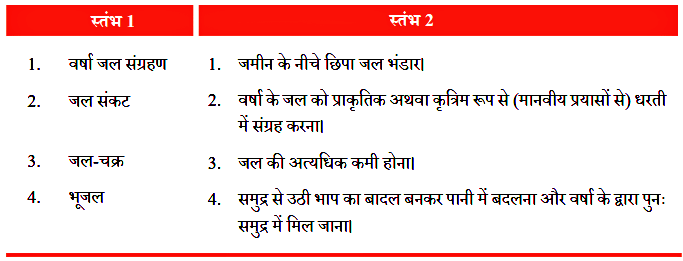

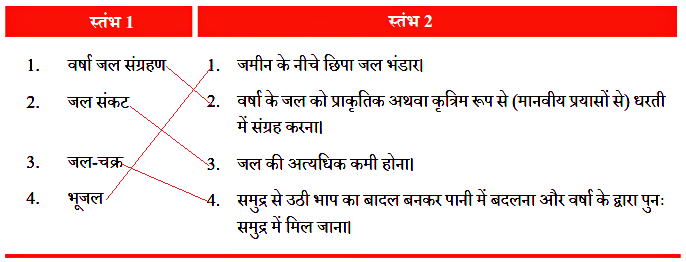

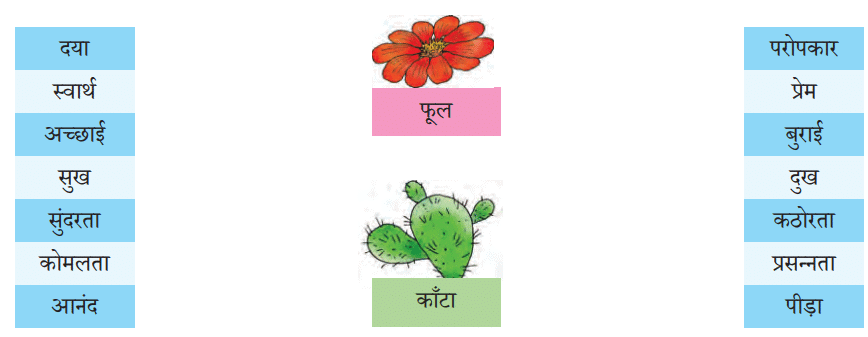

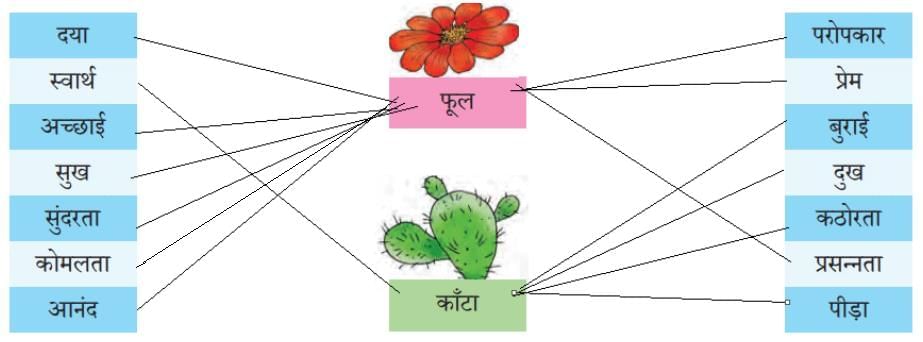

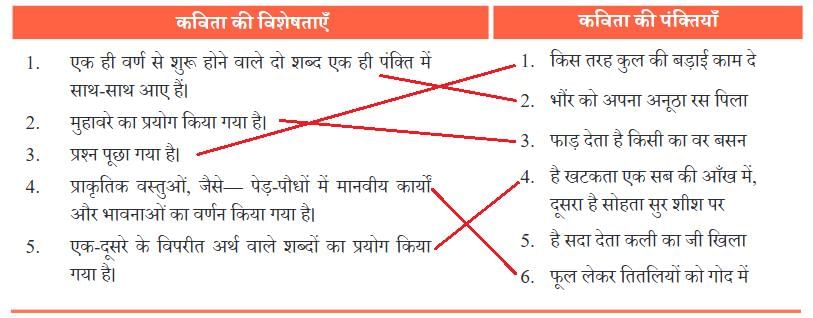

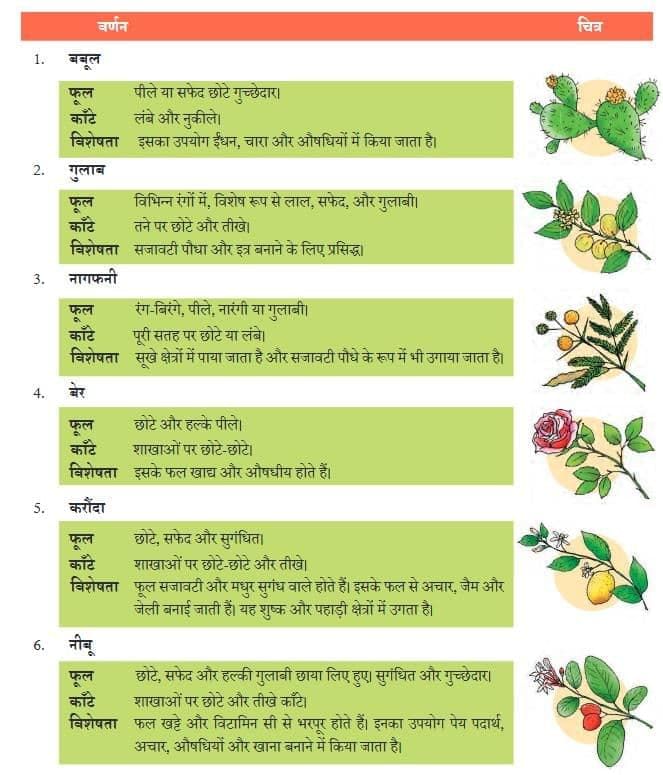

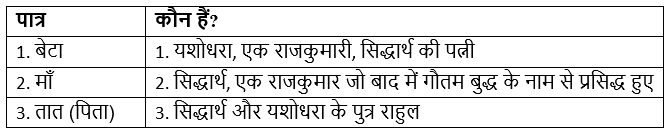

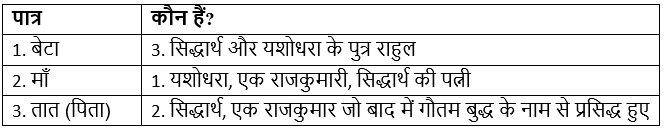

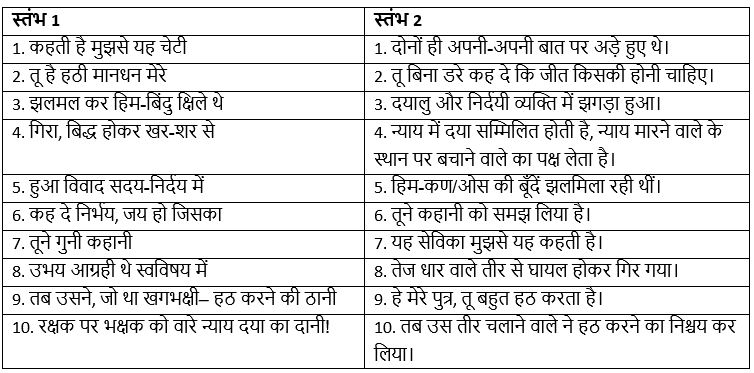

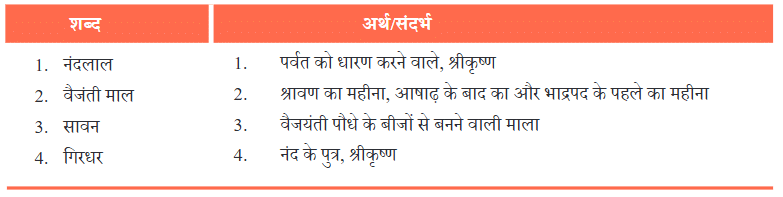

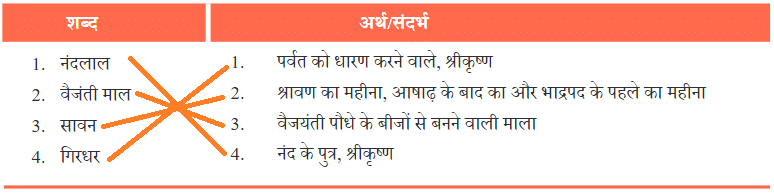

मिलकर करें मिलान

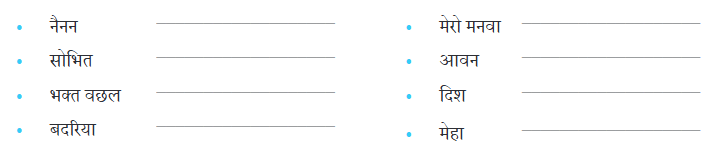

पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं।

उत्तर:

पंक्तियों पर चर्चा

पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। इन्हें पढ़कर आपको क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए।

(क) “नहीं नहीं बुदंन मोह बासे, शीतल पवन सोहबन की।”

उत्तर: अर्थ: इस पंक्ति में मीरा कहती हैं कि उन्हें बादल और ठंडी हवा बहुत अच्छे लगते हैं। ‘नहीं नहीं बुदंन’ का मतलब है – बादल इधर-उधर घूम रहे हैं और ‘शीतल पवन’ यानी ठंडी हवा चल रही है। ये सब सावन के मौसम की सुंदरता को दर्शाता है। मीरा इन प्राकृतिक चीजों को देखकर आनंदित हो रही हैं।

विचार: इससे हमें समझ में आता है कि मीरा प्रकृति से बहुत जुड़ी हुई थीं और उन्होंने प्रकृति की सुंदरता को भी अपने भक्ति भाव से जोड़ा है।

(ख) “मीरा के प्रभु संत सुखदाई, भक्त वल्लभ गोपाला।”

उत्तर: अर्थ: इस पंक्ति में मीरा अपने प्रभु श्रीकृष्ण की महिमा बता रही हैं। वे कहती हैं कि श्रीकृष्ण संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों के प्यारे हैं।

विचार: इससे हमें पता चलता है कि मीरा को अपने प्रभु पर बहुत विश्वास और प्रेम है। वह उन्हें सभी भक्तों और संतों के लिए सबसे प्रिय और सुख देने वाला मानती हैं।

सोच-विचार के लिए

पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए—

(क) पहले पद में श्रीकृष्ण के बारे में क्या-क्या बताया गया है?

उत्तर:

- श्रीकृष्ण की मोहनी मूर्ति (आकर्षक रूप) और साँवली सूरत का वर्णन।

- उनकी विशाल आँखें (नैना बने विशाल) जो मन को मोह लेती हैं।

- उनके होठों पर मुरली और सीने पर वैजंती माला की शोभा।

- कमर पर छोटी घंटिकाएँ और पैरों में नूपुर, जो मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं।

- वे संतों को सुख देने वाले और भक्तों के प्रिय हैं।

(ख) दूसरे पद में सावन के बारे में क्या-क्या बताया गया है?

उत्तर:

- सावन के बादल बरस रहे हैं, जो मन को भाते हैं।

- मीरा का मन श्रीकृष्ण के आने की भनक से उमंग से भर गया है।

- चारों दिशाओं से बादल उमड़-घुमड़ कर आ रहे हैं।

- बिजली चमक रही है और छोटी-छोटी बूँदें बरस रही हैं।

- शीतल हवा बह रही है, जो मन को सुकून देती है।

- मीरा आनंद और मंगल गीत गा रही हैं।

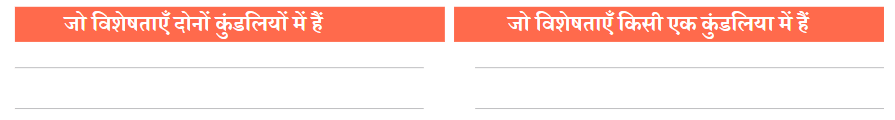

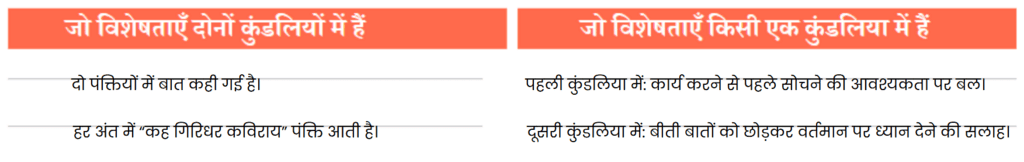

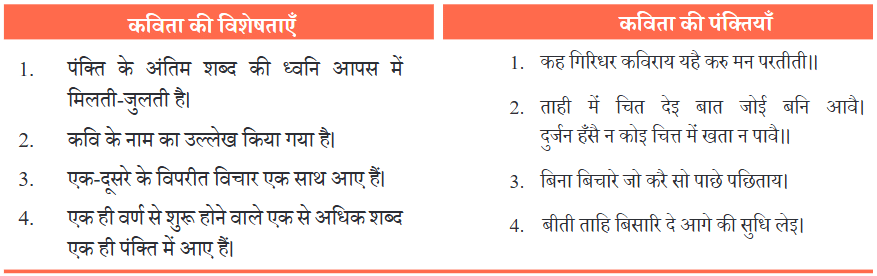

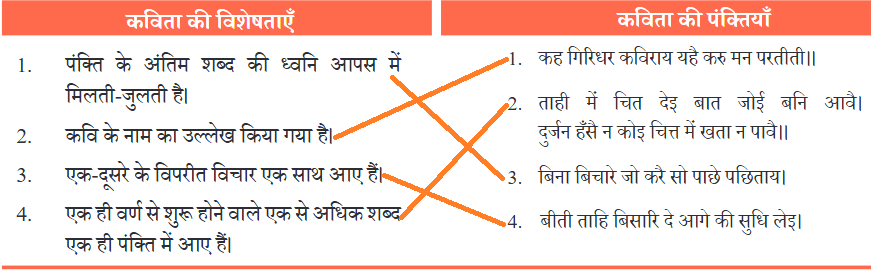

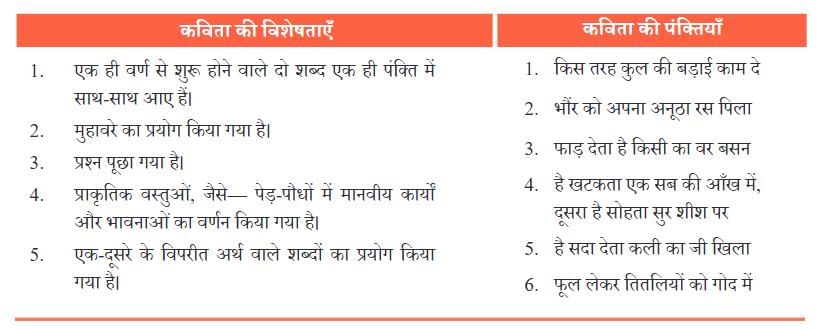

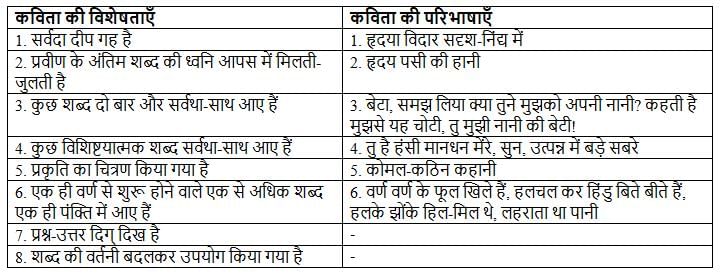

कविता की रचना

“मीरा के प्रभु संत सुखदाई”

“मीरा के प्रभु गिरधरनार”

इन दोनों पंक्तियों पर ध्यान दीजिए इन पंक्तियों में मीरा ने अपने नाम का उल्लेख किया है। मीरा के समय के अन्य काव्य रचनाओं के अंत में अपने नाम को समर्पित कर दिया करते थे। आज भी कुछ कवि अपना नाम कविता में जोड़ देते हैं।

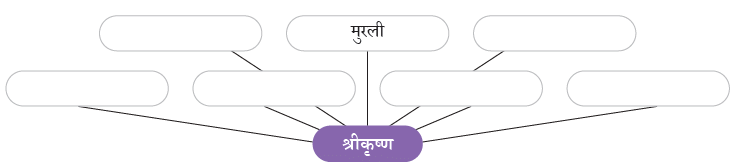

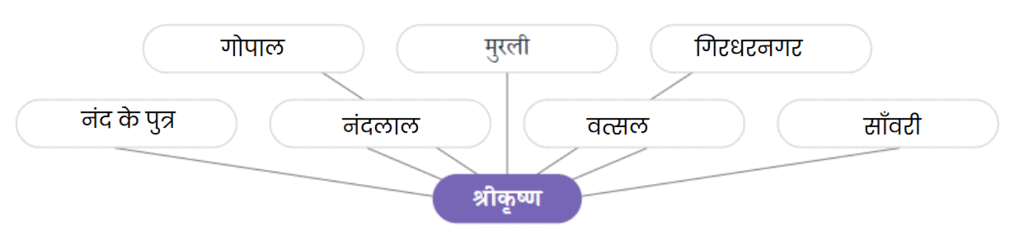

आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएँ दिखाई देंगी (जैसे— कविता में छोटी-छोटी पंक्तियाँ हैं। श्रीकृष्ण के लिए अलग-अलग नामों का प्रयोग किया गया है आदि।)

(क) इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने-अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए।

उत्तर: कविता की विशेषताएँ:

- छोटी-छोटी पंक्तियाँ, जो गेय और सरल हैं।

- श्रीकृष्ण के लिए विभिन्न नामों का प्रयोग (नंदलाल, गिरधर, गोपाल)।

- भक्ति और प्रेम का गहरा भाव।

- प्रकृति का सुंदर चित्रण (सावन, बादल, बिजली)।

- मीरा का अपने नाम का उल्लेख (कविता में हस्ताक्षर)।

- मधुर शब्दों और ध्वनियों का उपयोग (जैसे नूपुर, मुरली)।

- सरल और बोलचाल की भाषा (भोजपुरी प्रभाव)।

(ख) अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए।

उत्तर: हमारे समूह ने पाठ “बसो मेरे नैनन में नंदलाल” को ध्यान से पढ़ा और उसमें पाई गई विशेषताओं की यह सूची बनाई है, जिसे हम कक्षा में साझा कर रहे हैं:

- छोटी-छोटी पंक्तियाँ: कविता की सभी पंक्तियाँ छोटी हैं, जिससे कविता गाने या याद करने में सरल बनती है।

- भक्ति और प्रेम की भावना: पूरी कविता में मीरा का श्रीकृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति दिखाई देती है।

- श्रीकृष्ण के अलग-अलग नाम: कविता में श्रीकृष्ण को नंदलाल, गिरधर, गोपाला जैसे नामों से पुकारा गया है।

- प्राकृतिक दृश्य का वर्णन: सावन, बादल, ठंडी हवा और बिजली जैसे शब्दों से सुंदर प्रकृति का चित्रण किया गया है।

- कवयित्री का आत्म-उल्लेख: मीरा ने अपने नाम का उल्लेख करते हुए इसे कविता में जोड़ा है, जो उनके समय की एक विशेष शैली थी।

- मधुर और भावपूर्ण शब्द: कविता में नूपुर, मुरली जैसे मधुर शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो संगीत और नृत्य का वातावरण बनाते हैं।

- सरल भाषा: कविता की भाषा सरल है और बोलचाल के शब्दों का उपयोग किया गया है, जिससे इसे समझना आसान होता है।

निष्कर्ष: यह कविता भक्ति, संगीत, प्रकृति और आत्म-समर्पण की सुंदर अभिव्यक्ति है, जिसे मीरा ने बहुत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है।

अनुमान और कल्पना से

अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए—

(क) मान लीजिए कि बादलों ने मीरा को श्रीकृष्ण के आने का संदेश सुनाया। आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या कहा होगा? कैसे कहा होगा?

उत्तर:

- संभावित संदेश: बादलों ने गरजते हुए कहा होगा, “हे मीरा, गोपाल आ रहे हैं! सावन की बूँदों में उनकी मुरली की तान सुनाई देगी। तैयार हो जाओ, गिरधर तुम्हारे नैनों में बसने वाले हैं!”

- कैसे कहा होगा: बादल मधुर और गहरी आवाज में, बिजली की चमक और हवा की सनसनाहट के साथ यह संदेश दे सकते थे, जो मीरा के मन को आनंद से भर दे।

(ख) यदि आपको मीरा से बात करने का अवसर मिल जाए तो आप उनसे क्या-क्या कहेंगे और क्या-क्या सुनेंगे?

उत्तर:

क्या कहेंगे: मैं मीरा से कहूँगा, “आपकी भक्ति और कविताएँ आज भी लोगों के दिलों को छूती हैं। आपका श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम प्रेरणादायक है।”

क्या पूछेंगे:

- श्रीकृष्ण की भक्ति में डूबने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?

- राजकुमारी होने के बावजूद आपने साधु जीवन क्यों चुना?

- सावन के महीने में आपको श्रीकृष्ण की याद कैसे आती थी?

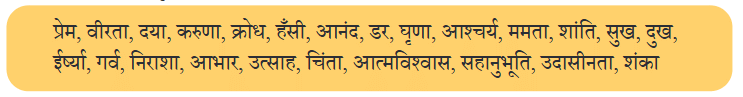

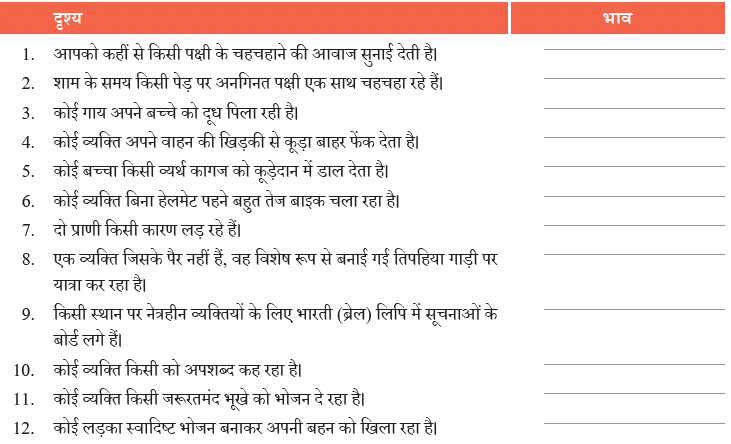

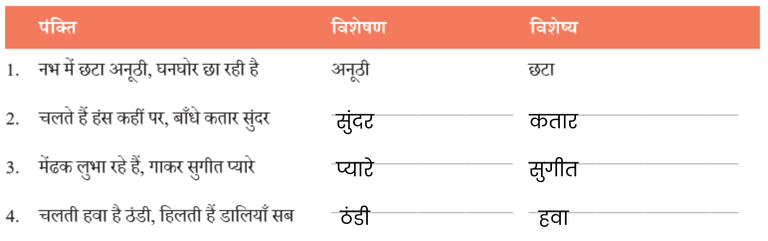

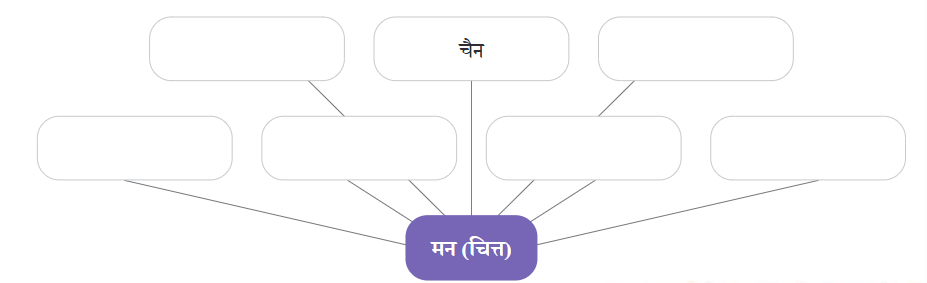

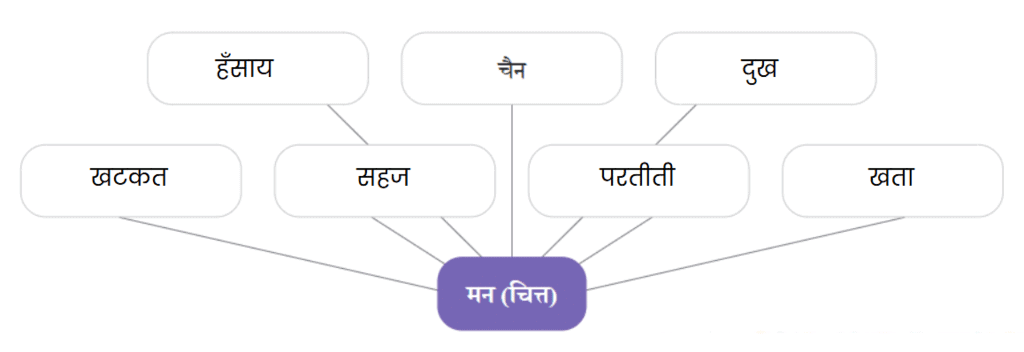

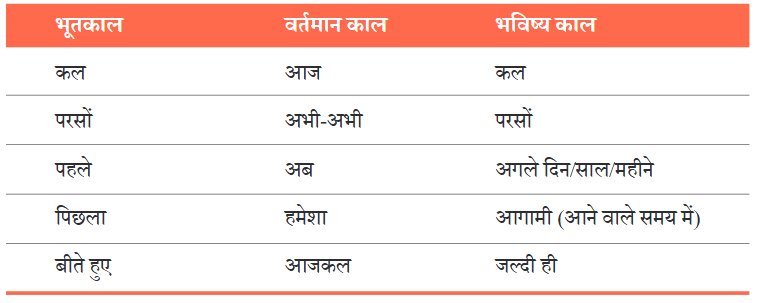

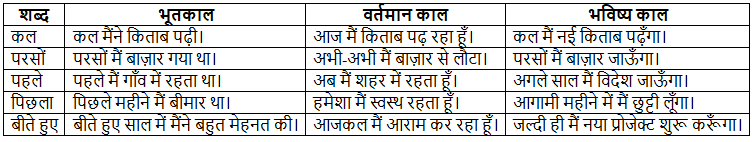

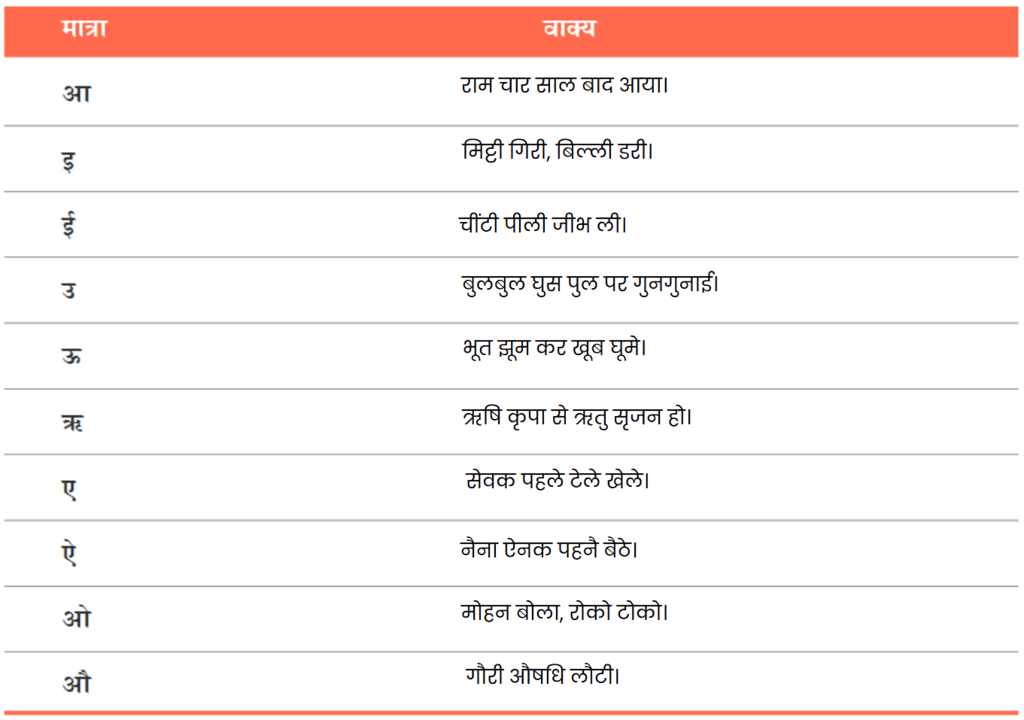

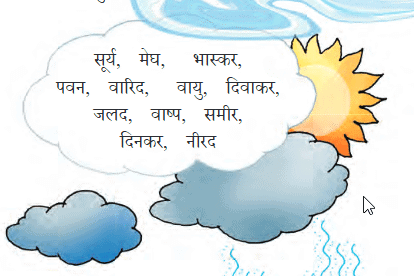

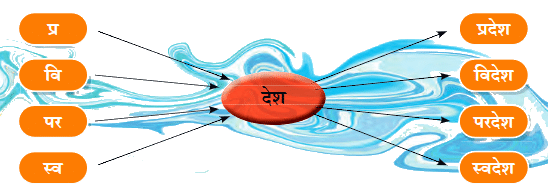

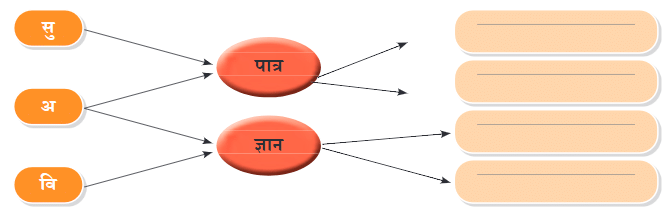

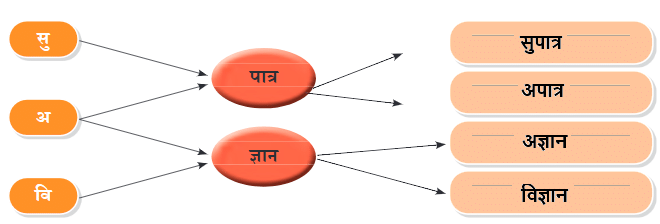

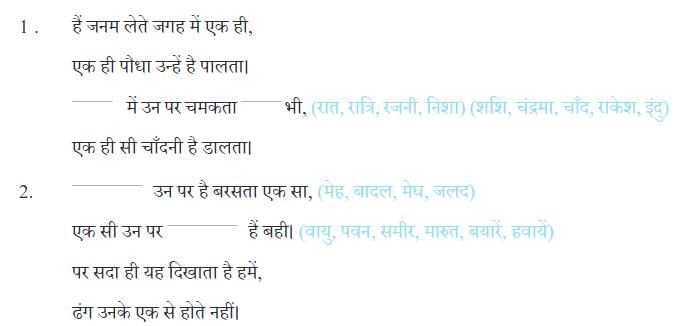

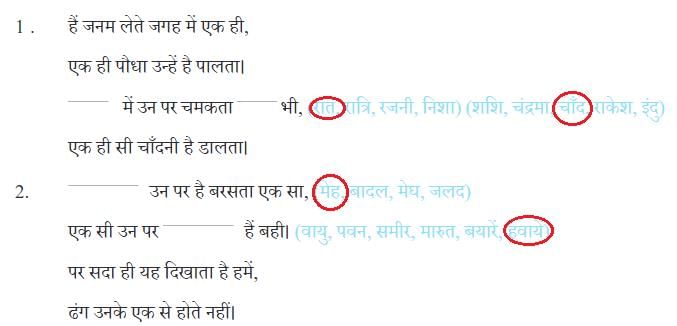

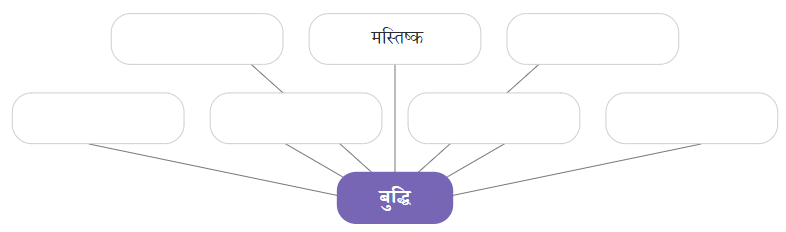

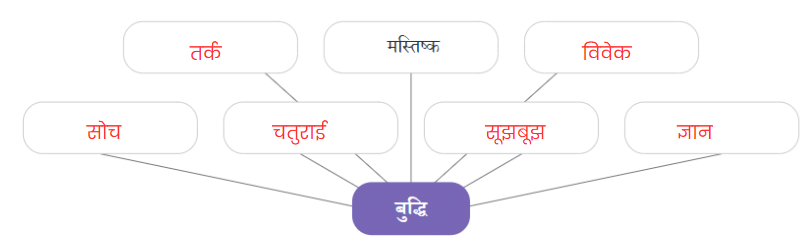

शब्दों के रूप

अगले पृष्ठ पर शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं।

(क) “मोहिन मूरति सँवारि सूरति, नैना बने विशाल!”

इस पंक्ति में “सँवारि” शब्द आया है। इसके स्थान पर अधिकतर “साँवली” शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं, जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते और बोलते होंगे। नीचे ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, जिन्हें आप जिस रूप में बोलते-लिखते हैं, उस तरह से लिखिए।

उत्तर:

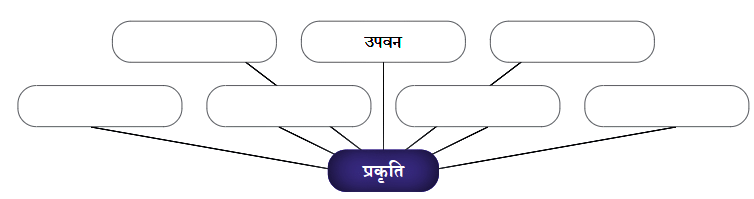

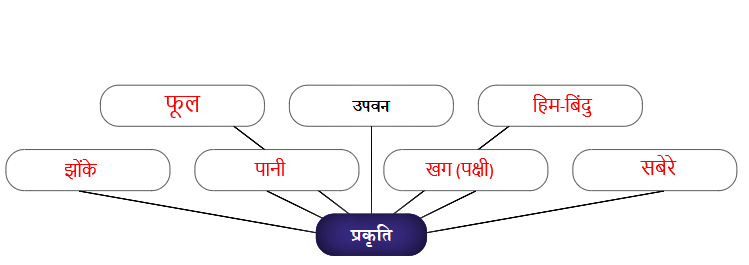

शब्द से जुड़े शब्द

नीचे दिए गए स्थानों में जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए—

उत्तर:

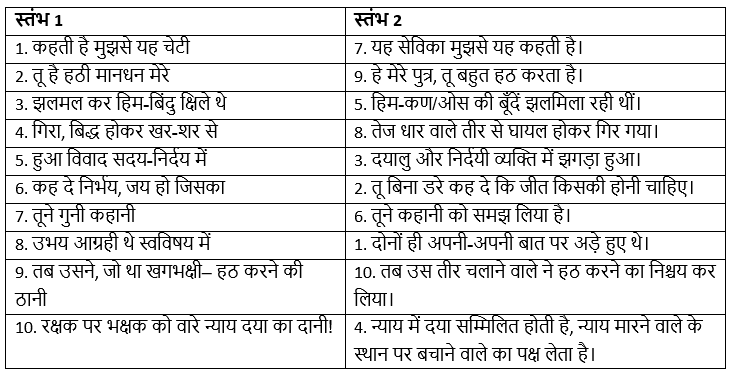

पंक्ति से पंक्ति

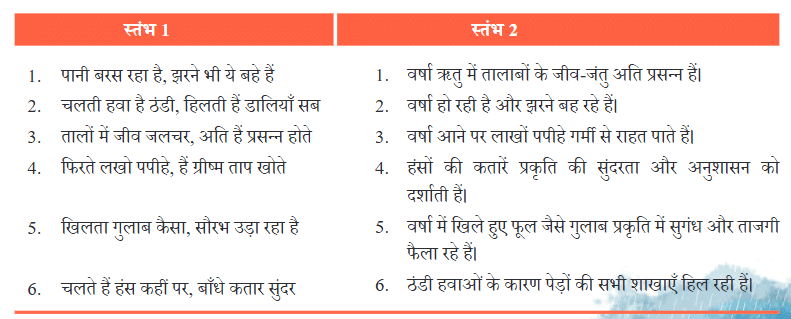

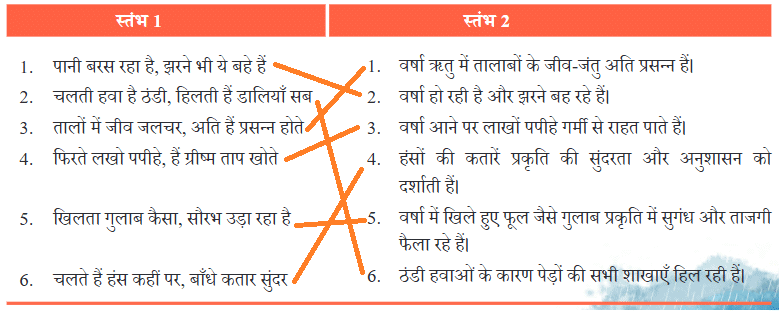

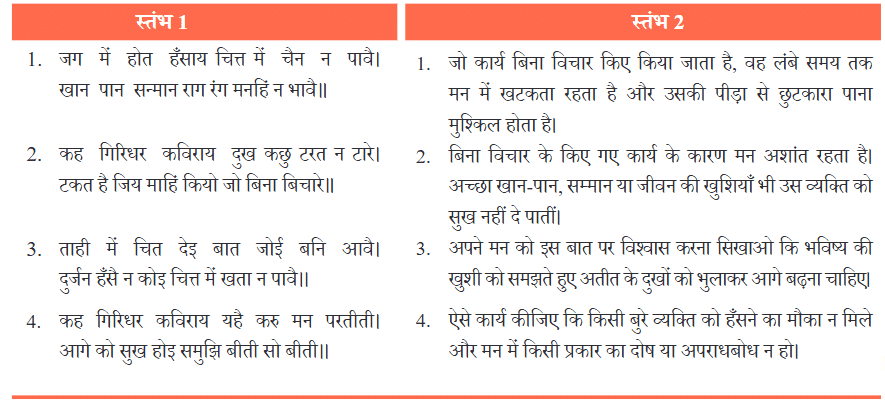

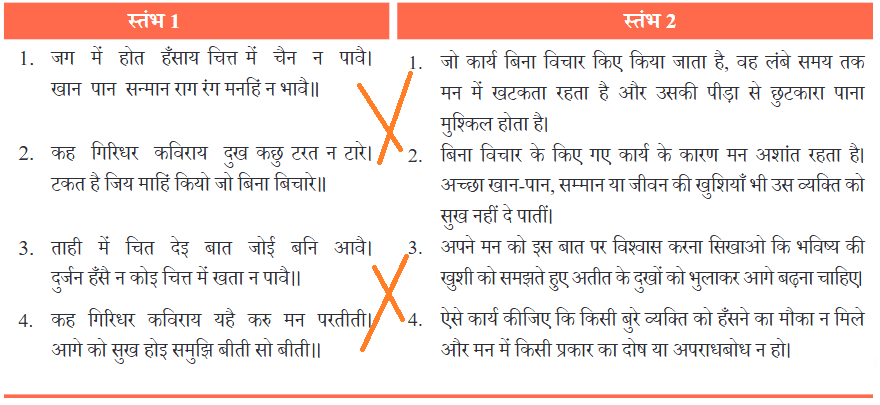

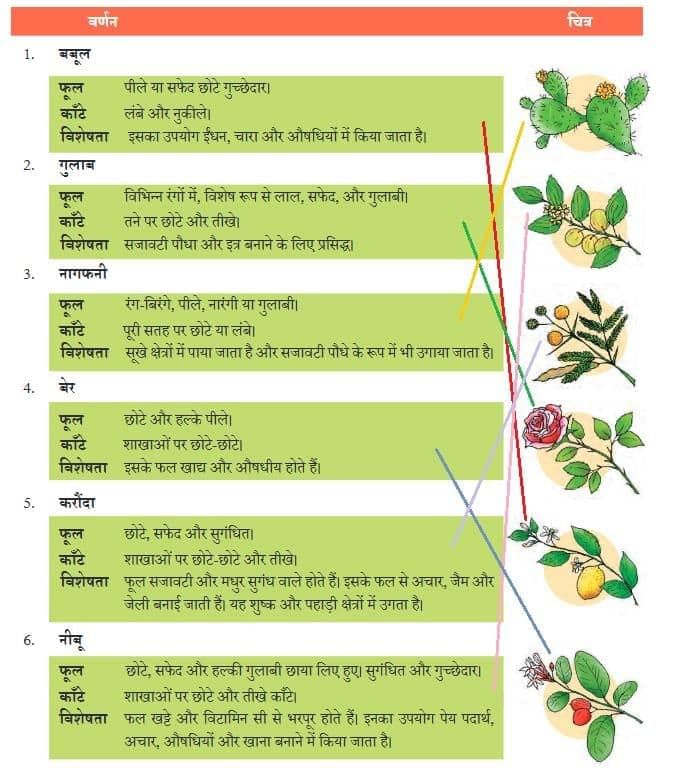

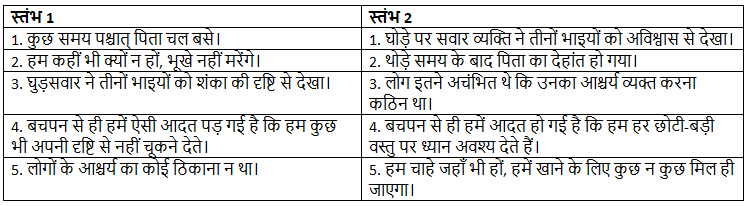

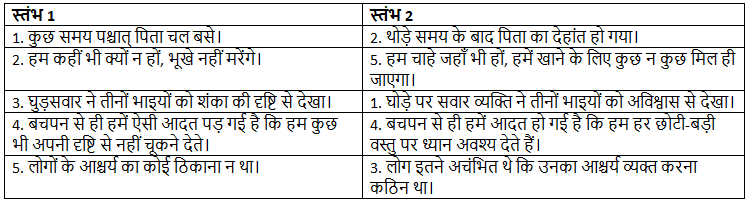

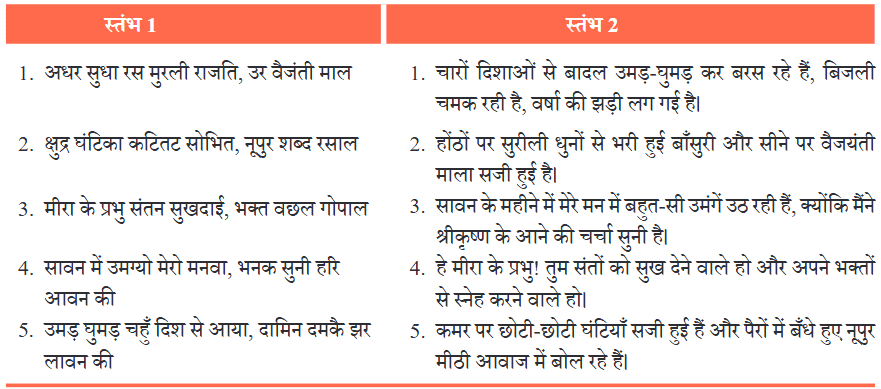

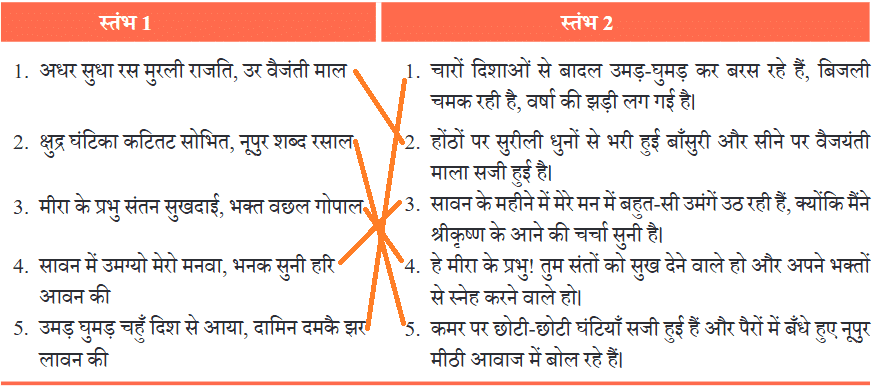

नीचे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। मिलती-जुलती पंक्तियों को रेखांकित करके मिलाइए—

उत्तर:

कविता का सौंदर्य

“बसरे बदरिया सावन की”

इस पंक्ति में लिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए क्या आपको कोई विशेष बात दिखाई दी?

इस पंक्ति में “बसरे” और “बदरिया” दोनों शब्द साथ-साथ आए हैं और दोनों “ब” से शुरू हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस पंक्ति में “ब” वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस कारण यह पंक्ति और भी अधिक सुंदर बन गई है। पाठ में से इस प्रकार के अन्य उदाहरण ढूंढकर लिखिए।

उत्तर: कविता का सौंदर्य: ‘ब’ वर्ण की आवृत्ति ‘बरसे बदरिया सावन की’ पंक्ति में ‘बरसे’ और ‘बदरिया’ दोनों शब्दों में ‘ब’ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यह आवृत्ति कविता में ध्वनि की मधुरता और लयात्मकता को बढ़ाती है।

पाठ में से अन्य उदाहरण: “नन्हीं नन्हीं बूँदन मेहा बरसे”

यहाँ ‘न’ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जो नन्हीं बूंदों के गिरने की ध्वनि को दर्शाती है।

“उमड़ घुमड़ चहुँ दिश से आया”

इस पंक्ति में ‘म’ और ‘ड़’ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जो बादलों के उमड़ने और गरजने का आभास कराती है।

“शीतल पवन सोहावन की”

यहाँ ‘स’ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जो शीतल हवा के प्रवाह का संकेत देती है।

“दामिन दमकै झर लावन की”

इस पंक्ति में ‘द’ वर्ण की आवृत्ति है, जो बिजली की चमक और झरने की ध्वनि को दर्शाती है।

विशेषता: कविता में वर्णों की आवृत्ति का प्रयोग काव्यात्मक सौंदर्य और संगीतात्मकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे कविता में ताल, लय और ध्वनि का प्रभाव गहराई से उभरकर सामने आता है।

मीरा बाई की कविता में ‘ब’, ‘न’, ‘म’, और ‘स’ जैसे वर्णों की आवृत्ति से कविता में एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, जो पाठक के मन में सावन ऋतु का जीवंत चित्र प्रस्तुत करती है।

रूप बदलकर

पाठ के किसी एक पद को एक अन्य रूप में लिखिए उदाहरण के लिए— ‘सावन के बादल बरस रहे हैं..’ या ‘सावन की बदरिया बरसती है…’ आदि ।

उत्तर: अनुच्छेद: सावन की बदरिया

सावन का महीना आते ही आसमान में काले-काले बादल उमड़-घुमड़ कर छा जाते हैं। चारों दिशाओं से बादलों का आगमन होता है और बिजली की चमक के साथ वर्षा की झड़ी लग जाती है। हल्की-हल्की बूंदें ठंडी हवाओं के साथ धरती पर गिरती हैं, जिससे वातावरण में ठंडक और ताजगी आ जाती है। सावन के इन मेघों के बरसने से मन प्रसन्न हो उठता है। मीरा के मन में भी खुशी का संचार हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह वर्षा श्रीकृष्ण के आगमन का संदेश लेकर आई है। बादलों की गर्जना, ठंडी पवन और बूंदों की रिमझिम ध्वनि से जैसे पूरा वातावरण गूँज उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी प्रकृति श्रीकृष्ण के स्वागत में आनंद-गान कर रही है। सावन का यह सुहाना मौसम मीरा के मन को आनंदित कर देता है और वे प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में मगन हो जाती हैं।

मुहावरे

“बसरे मेरे नैमिन में ‘नंदलाला'”

नैनों या आँखों में बस जाना एक मुहावरा है, जब हमें कोई व्यिक्त या वस्तु इतनी अधिक प्रिय लगने लगती है कि उसका ध्यान हर समय मन में बना रहने लगता है तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, जैसे — उसकी छवि मेरी आँखों में बस गई है। ऐसा ही एक अन्य मुहावरा है— आँखों में घर करना।

नीचे आँखों से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं। अपने परिजनों , साथियों, शिक्षकों , पुस्तकालय और इंटरनेट की सहायता से इनके अर्थ समिझए और इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिये।

- आँखों का तारा

- आँखों पर पढ़ना

- आँखों से आकाश ओढ़ना

- आँखों से खिलना

- आँखें फटना

- आँखों पर आना

- आँखों से सूरज

- आँखों से उठाना

- आँखों से झलकना

- आँखों में चमकना

उत्तर: आँखों से जुड़े मुहावरों के अर्थ और वाक्य:

- आँखों का तारा: बहुत प्रिय व्यक्ति।

वाक्य: मेरा छोटा भाई मेरे लिए आँखों का तारा है। - आँखों पर पड़ना: किसी का ध्यान आकर्षित करना।

वाक्य: उसकी सुंदर पोशाक मेरी आँखों पर पड़ गई। - आँखों के आगे अँधेरा छाना: निराशा या चिंता में डूब जाना।

वाक्य: परीक्षा में कम अंक आने से मेरी आँखों के आगे अँधेरा छा गया। - आँख दिखाना: डराना या धमकाना।

वाक्य: उसने मुझे आँख दिखाकर चुप कराने की कोशिश की। - आँखें फटना: बहुत आश्चर्य होना।

वाक्य: उसकी नई कार देखकर मेरी आँखें फट गईं। - आँख भर आना: भावुक होकर रोना।

वाक्य: उसकी दुखभरी कहानी सुनकर मेरी आँखें भर आईं। - आँखें चुराना: शर्मिंदगी या अपराधबोध में नजरें नहीं मिलाना।

वाक्य: गलती करने के बाद उसने मुझसे आँखें चुराईं। - आँखों से उतारना: बहुत प्यार से देखना।

वाक्य: माँ अपने बच्चे को आँखों से उतारती है। - आँखों में खटकना: कुछ बुरा या परेशान करने वाला लगना।

वाक्य: उसका व्यवहार मुझे आँखों में खटक रहा है। - आँखों में चमकना: उत्साह या खुशी दिखना।

वाक्य: नया खिलौना पाकर उसकी आँखों में चमक आ गई।

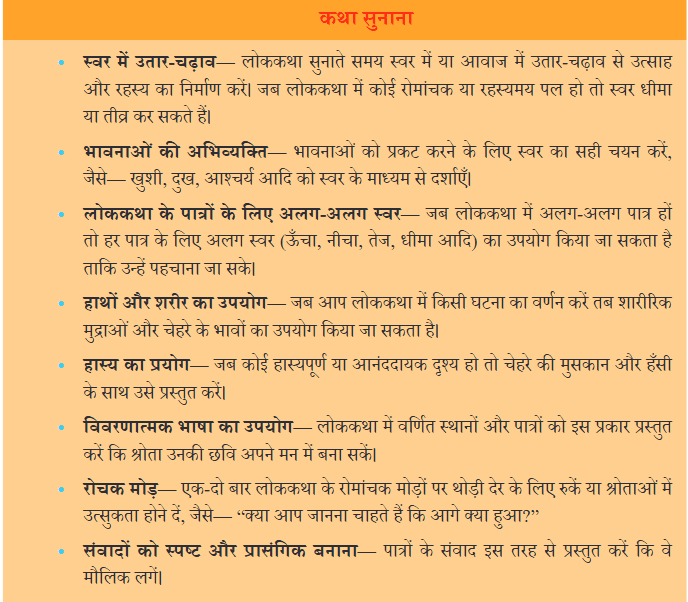

सबकी प्रस्तुति

पाठ के किसी एक पद को चुनकर अपने समूह के साथ मिलकर अलग-अलग तरीके से पाठ के सामने प्रस्तुत कीजिए, उदाहरण के लिए—

- गान करना

- भाव-नृत्य प्रस्तुति करना

- कविता पाठ करना आदि

उत्तर: हमने पाठ “बसो मेरे नैनन में नंदलाल” का पहला पद चुना है—

“बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में…”

इस पद को हमने निम्नलिखित तरीकों से प्रस्तुत किया:

- गान करना: समूह के कुछ सदस्यों ने राग में इस पद को गाया। उन्होंने मीरा की भक्ति और भाव को स्वर और लय में पिरोकर प्रस्तुत किया। यह प्रस्तुति शांति और श्रद्धा का अनुभव कराती है।

- भाव-नृत्य प्रस्तुति: कुछ छात्रों ने इस पद पर भाव-नृत्य किया। उन्होंने श्रीकृष्ण के प्रति मीरा की प्रेम-भक्ति को हाव-भाव, मुद्राओं और गतियों के माध्यम से दर्शाया।

- कविता पाठ करना: अन्य छात्रों ने इस पद का भावपूर्ण कविता-पाठ किया। उन्होंने उच्चारण, ठहराव और भाव-प्रदर्शन का ध्यान रखते हुए इसे प्रस्तुत किया।

इस तरह हम सभी ने मिलकर मीरा की भक्ति-भावना को अलग-अलग रूपों में प्रस्तुत किया और श्रीकृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा को समझा और महसूस किया।

पाठ से आगे

आपकी बात

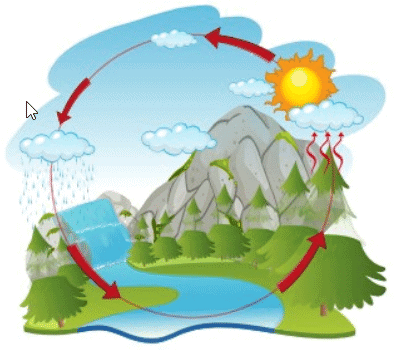

(क) “बरसे बदरिया सावन की”

1. इस पद में सावन का सुंदर चित्रण किया गया है। जब आपको गाँव या नगर में सावन आता है तो मौसम में क्या परिवर्तन आता है? वर्णन कीजिए।

उत्तर: सावन के महीने में मेरे गाँव में मौसम पूरी तरह से बदल जाता है। काले-काले बादल आसमान में छा जाते हैं और हल्की-हल्की बारिश शुरू हो जाती है। चारों ओर हरियाली फैल जाती है। पेड़-पौधे ताजगी से भर जाते हैं। ठंडी हवाएँ चलने लगती हैं और वातावरण में एक नई स्फूर्ति आ जाती है। नदी-नाले और तालाब पानी से भर जाते हैं। खेतों में धान की फसलें लहलहाने लगती हैं। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू हर किसी का मन मोह लेती है। सावन में गाँव का दृश्य अत्यंत मनमोहक और सुंदर हो जाता है।

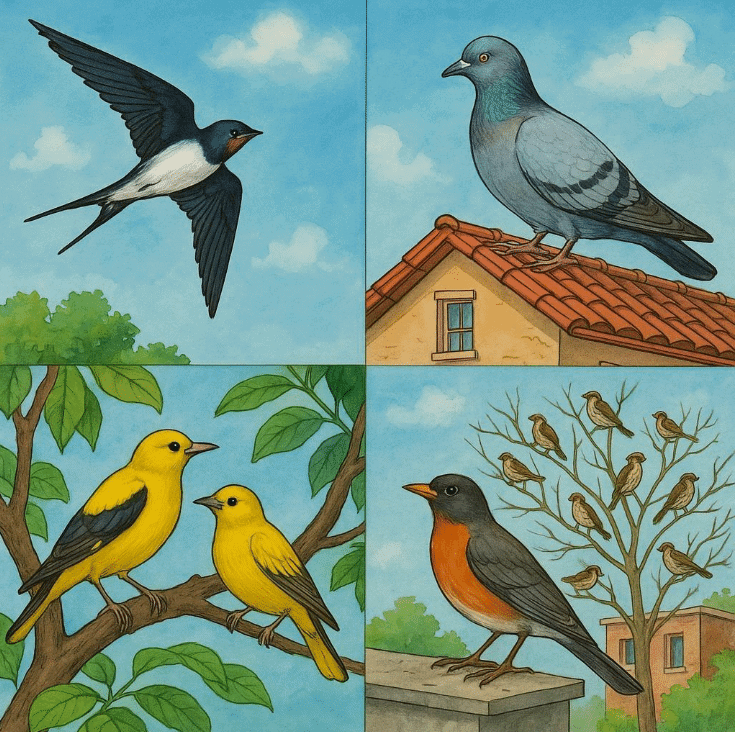

2. सावन की ऋतु में किस-किस प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं? इन ध्वनियों को सुनकर आपके मन में कौन-कौन सी भावनाएँ उठती हैं? आप कैसा अनुभव करते हैं? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए (उदाहरण के लिए – बिजली के कड़कने या बूंदों के टपकने की ध्वनियाँ)।

उत्तर: सावन में कई तरह की मधुर ध्वनियाँ सुनाई देती हैं।

- बिजली की कड़कन: यह ध्वनि कभी-कभी डराती है, लेकिन बारिश के संकेत के रूप में रोमांच भी पैदा करती है।

- बूँदों की रिमझिम: जब बूँदें टिन की छत पर गिरती हैं, तो एक मधुर संगीत जैसा लगता है।

- नदी और नालों की कल-कल: बारिश से जलधारा का प्रवाह बढ़ जाता है और कल-कल की ध्वनि आनंदित कर देती है।

- मेंढकों की टर्र-टर्र: तालाब के किनारे मेंढक टर्राते हैं, जो सावन की पहचान बन जाती है।

- कोयल की कूक: सावन में कोयल की मधुर कूक वातावरण को संगीतमय बना देती है।

इन ध्वनियों को सुनकर मन में आनंद, ताजगी और उल्लास का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि पूरी प्रकृति खुशी मना रही है। मन में उत्साह और स्फूर्ति का संचार हो जाता है।

3. वर्षा ऋतु में आपको कौन-कौन सी गतिविधियाँ करने या खेल खेलने में आनंद आता है?

उत्तर: वर्षा ऋतु में मुझे कई गतिविधियाँ करने में आनंद आता है, जैसे:

- कागज की नाव बनाना: बरसाती पानी में नाव को बहते देखना बहुत सुखद लगता है।

- बारिश में भीगना: दोस्तों के साथ बारिश में नाचना और गाना।

- कीचड़ में फुटबॉल खेलना: कीचड़ में खेलना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन बहुत मजेदार भी।

- तालाब में तैरना: सावन में तालाब भर जाते हैं, और तैरने में बहुत मजा आता है।

- पतंगबाजी: हल्की बारिश के बीच रंग-बिरंगी पतंग उड़ाना एक अद्भुत अनुभव है।

4. सावन के महीने में हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। आपके घर, परिवार या गाँव में सावन में कौन-कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? किसी एक के विषय में अपने अनुभव बताइए।

उत्तर: मेरे गाँव में सावन के महीने में रक्षा बंधन प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बाँधती हैं और उनके लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई बहन को उपहार देते हैं और जीवनभर उनकी रक्षा का वचन देते हैं।

सावन की फुहारों के बीच रक्षा बंधन का त्योहार मनाना बहुत खास लगता है। सुबह से ही बहनें राखी की तैयारी में जुट जाती हैं। मिठाइयों की खुशबू और त्योहार का उल्लास पूरे घर में फैल जाता है। भाई-बहन की हँसी-खुशी और प्यार का यह पर्व सावन की हरियाली के बीच मन में नई ऊर्जा और उमंग का संचार करता है।

(ख) बसो मेरे नैनन में नंदलाल

इस पद में मीरा श्रीकृष्ण को ‘संतों को सुख देने वाला’ और ‘भक्तों का पालन करने वाला’ कहती हैं।

1. क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सदैव आपकी सहायता करता है और आपको आनंदित करता है? विस्तार से बताइए।

उत्तर: मेरे जीवन में मेरी माँ वह व्यक्ति हैं जो सदैव मेरी सहायता करती हैं और मुझे आनंदित करती हैं। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, माँ हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़ी रहती हैं।

- सहायता और समर्थन: जब भी मैं किसी समस्या में होता हूँ, माँ अपनी समझदारी और अनुभव से मुझे सही राह दिखाती हैं। परीक्षा के समय मुझे प्रोत्साहित करती हैं और आत्मविश्वास बढ़ाती हैं।

- खुशियाँ और स्नेह: माँ का प्यार और दुलार मुझे हर परिस्थिति में सुकून देता है। उनके हाथ का बना खाना और सुबह की दुलार भरी मुस्कान मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है।

- संस्कार और सिखावन: माँ ने मुझे सच्चाई और ईमानदारी का पाठ सिखाया है। कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की सीख भी माँ से ही मिली है।

माँ मेरे लिए न केवल एक मार्गदर्शक हैं, बल्कि मेरी सबसे अच्छी मित्र भी हैं। उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। उनके स्नेह और देखभाल से मैं सदैव आनंदित और सुरक्षित महसूस करता हूँ।

2. कवयित्री ने पद में ‘नूपुर’ और ‘ध्रुव तारा’ जैसे उदाहरणों का प्रयोग किया है। किसी का वर्णन करने के लिए हम केवल बड़ी-बड़ी ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी छोटी-छोटी बातें भी बता सकते हैं। आप भी अपने आस-पास के किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करते हुए उससे जुड़ी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दीजिए और उन्हें लिखिए।

उत्तर: मैं अपने दादा जी का वर्णन करना चाहूँगा। दादा जी मेरे परिवार के सबसे स्नेही और अनुभवी सदस्य हैं।

- व्यक्तित्व: दादा जी का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है। उनका सफेद धोती-कुर्ता और माथे पर लाल तिलक उनकी पहचान है।

- आदतें और व्यवहार: सुबह जल्दी उठकर पूजा-पाठ करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। वे हर शाम बगीचे में पौधों को पानी देते हैं और बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं।

- खास बातें: उनकी कहानी सुनाते समय चेहरे की चमक और हाथों के इशारे बच्चों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जब भी कोई बात समझानी होती है, वे हमेशा कहानी के माध्यम से सीख देते हैं।

- उनका हौसला: दादा जी हमेशा कहते हैं, “कभी हार मत मानो, कोशिश करते रहो।” वे मेरे जीवन में प्रेरणा का स्रोत हैं।

दादा जी की छोटी-छोटी बातें जैसे प्यार से पुकारना, बच्चों के सिर पर हाथ फेरना और आशीर्वाद देना, मेरे दिल को खुशी और सुकून देती हैं। उनके साथ समय बिताना मेरे लिए सबसे आनंददायक क्षण होता है।

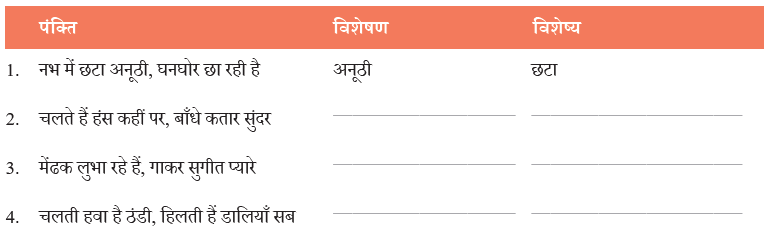

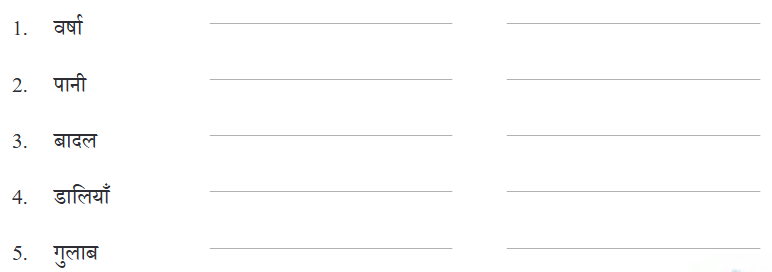

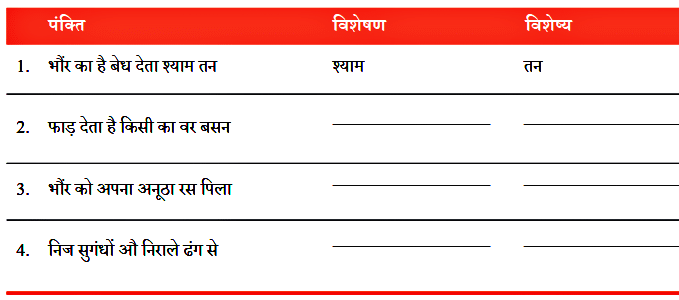

विशेषताएँ

“मोहिन मूर्ति साँवली सूरति, नैना बने विशाला”

(क) इस पंक्ति में कवियित्री ने श्रीकृष्ण की मोहिनी मूर्ति, साँवली सूरति और विशाल नैनों की बात की है। आपको श्रीकृष्ण की कौन-कौन सी बातें सबसे अधिक आकर्षित किया ?

उत्तर: श्रीकृष्ण की कई विशेषताएँ मुझे अत्यधिक आकर्षित करती हैं:

- मोहिनी मूरत: श्रीकृष्ण की सुंदर और मोहक छवि, जिनके साँवले स्वरूप में गजब की आकर्षण है। उनकी बाँसुरी की मधुर ध्वनि जो मन को मोह लेती है।

- साँवरी सूरत: सांवले रंग के बावजूद उनका आकर्षण अनोखा है। उनके व्यक्तित्व में सहजता और सादगी का मेल है।

- भक्तवत्सलता: श्रीकृष्ण का अपने भक्तों के प्रति स्नेह, जो उन्हें हर परिस्थिति में सहारा देता है। उनका गोपियों के प्रति अपनत्व और प्रेम मुझे अत्यधिक प्रभावित करता है।

(ख) किसी व्यक्ति या वस्तु का कौन-सा गुण आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है ? अपने जीवन से जुड़े कसी व्यक्ति या वस्तु के उदाहरण से बताइए।

उत्तर: मुझे किसी व्यक्ति का ईमानदारी का गुण सबसे अधिक आकर्षित करता है।

क्यों: ईमानदार व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है और दूसरों का विश्वास जीतता है।

ऐसे लोग निडर और सशक्त होते हैं क्योंकि उन्हें अपने कर्मों पर गर्व होता है।

उदाहरण: मेरे पिताजी का ईमानदारी से जीवन जीना मुझे सबसे अधिक प्रेरित करता है।

एक बार जब दुकान में गलती से ज्यादा पैसे लौटाए गए, तो उन्होंने तुरंत लौटाकर सही पैसे ले लिए।

इस घटना से मैंने सीखा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए।

उनके इस गुण ने मुझे सिखाया कि सच्चाई में ही सच्चा सुख है।

(ग) हम सबकी कुछ विशेषताएँ बाह्य तो कुछ आंतरिक होती हैं। बाह्य विशेषताएँ तो हमें दिखाई दे जाती हैं, लेकिन आंतरिक विशेषताएँ व्यक्ति के व्यवहार से पता चलती हैं। आप अपनी दोनों प्रकार की विशेषताओं के दो-दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर: बाह्य और आंतरिक विशेषताएँ:

1. बाह्य विशेषताएँ (दिखने वाली):

- रंग और कद: मैं साँवला हूँ और मेरी कद मध्यम है।

- पहनावा: मुझे हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद है, जो मेरी सादगी को दर्शाते हैं।

2. आंतरिक विशेषताएँ (व्यवहार से प्रकट):

- सहनशीलता: कठिन परिस्थिति में भी मैं धैर्य नहीं खोता और शांतिपूर्वक सोचता हूँ।

जब परीक्षा में कम अंक आए, तो मैंने मेहनत जारी रखी और अगले बार अच्छे अंक लाए। - सहृदयता: दूसरों की सहायता करना मुझे सुख देता है।

एक बार एक घायल पक्षी को मैंने पानी और दाना देकर उसकी देखभाल की।

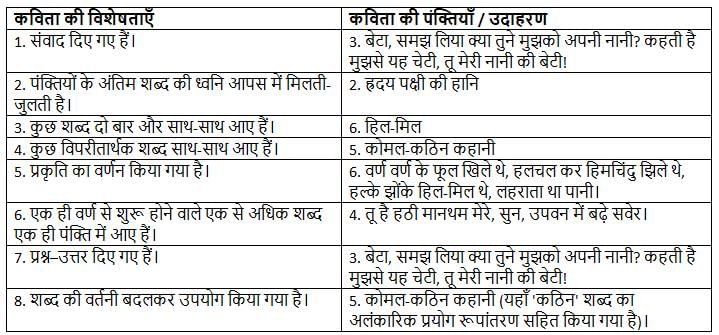

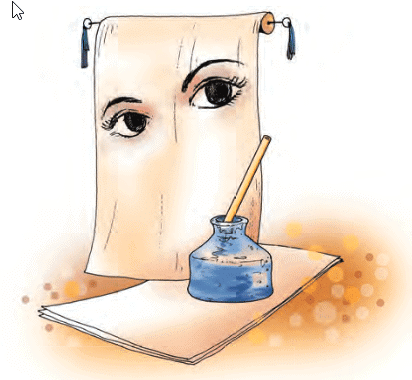

मधुर ध्वनियाँ

“अधर सुधा रस मुरली राजति, उर वैजंती माल।।

क्षुद्र घंटिका कटितट सोभित, नूपुर शब्द रसाल।।”

इन पंक्तियों में तीन ऐसी वस्तुओं के नाम आए हैं, जिनसे मधुर ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। उन वस्तुओं के नाम पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए।

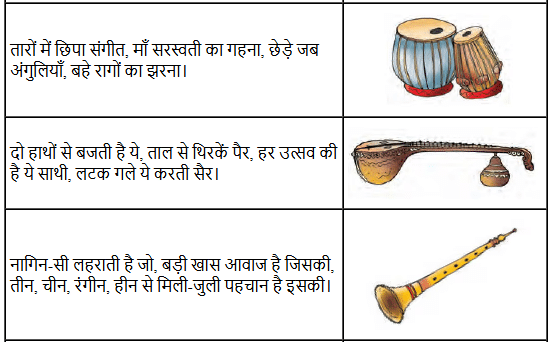

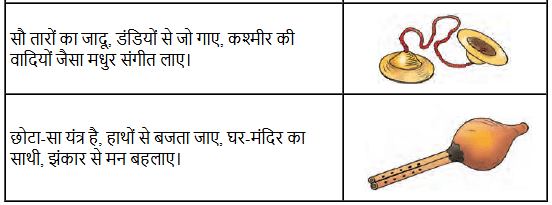

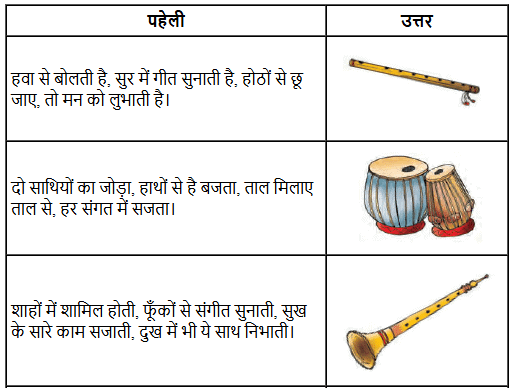

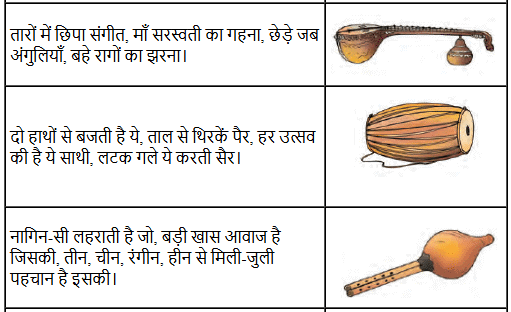

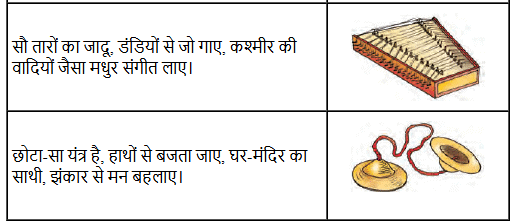

आगे मधुर ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले कुछ वाद्ययंत्रों के विषय में पहेलियाँ दी गई हैं। इन्हें पहचानकर सही चित्रों के साथ रेखा खींचकर मिलाइए-

उत्तर:

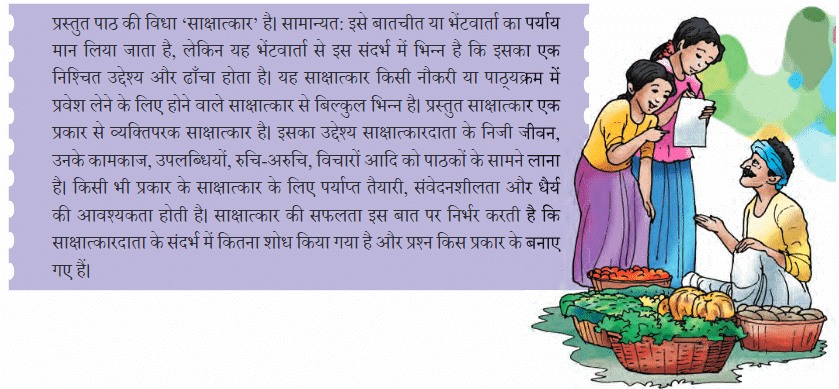

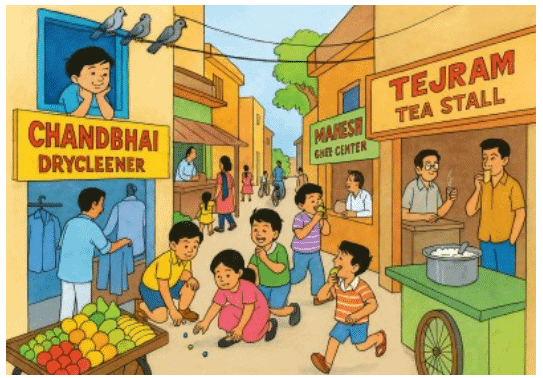

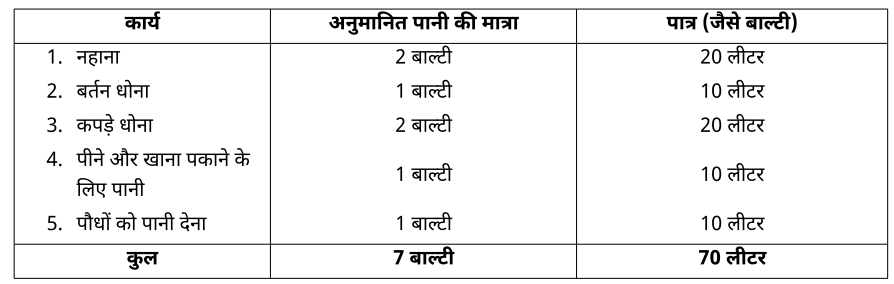

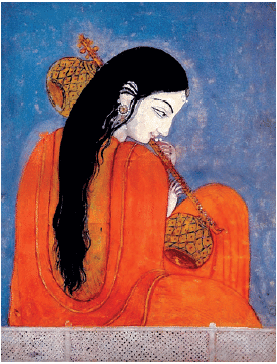

चित्र करते हैं बातें

नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए-

यह मीरा का काँगड़ा शैली में बना चित्र है। इस चित्र के आधार पर मीरा के संबंध में एक अनुच्छेद लिखिए।

उत्तर: मीरा का काँगड़ा शैली में बना चित्र उनकी भक्ति और सादगी को दर्शाता है। चित्र में मीरा को साधारण वस्त्रों में, हाथ में तानपुरा लिए हुए दिखाया गया है, जो उनकी संगीतमय भक्ति को व्यक्त करता है। उनके चेहरे पर शांति और श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम का भाव है। पृष्ठभूमि में रंगीन फूल और प्रकृति का चित्रण सावन के महीने की सुंदरता को दर्शाता है। यह चित्र मीरा की भक्ति, संगीत, और प्रकृति प्रेम को जीवंत करता है।

सावन से जुड़े गीत

अपने परिजनों, मित्रों, शिक्षकों, पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से सावन में गाए जाने वाले गीतों को ढूँढिए और किसी एक गीत को अपनी लेखन-पुस्तिका में लिखिए। आप सावन से जुड़ा कोई भी लोकगीत, खेलगीत, कविता आदि लिख सकते हैं। कक्षा के सभी सदस्य द्वारा एकत्रित गीतों को जोड़कर एक पुस्तिका बनाइए और कक्षा के पुस्तकालय में उसे सम्मिलित कीजिए।

उत्तर: सावन के महीने में गाए जाने वाले गीतों का भारतीय लोकसंस्कृति में विशेष महत्व है। सावन का मौसम हरियाली, वर्षा और उमंग का प्रतीक है। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में पारंपरिक लोकगीत, खेलगीत और भक्ति गीत गाए जाते हैं।

सावन का प्रसिद्ध लोकगीत:

“सावन का महीना, पवन करे सोर,

झूला पड़े तरु पर, रिमझिम बरसे घनघोर।

काहे को सजनी, रोवत है,

तेरा मन घबराए, सावन का महीना, पवन करे सोर।”

भावार्थ: यह गीत सावन के महीने में प्रेम और मिलन की आस से भरा हुआ है। झूला झूलने की परंपरा और सावन की फुहारें इसमें जीवंत रूप से व्यक्त होती हैं। यह गीत विशेषकर उत्तर भारत में गाया जाता है और इसका भाव प्रिय के विरह में तड़प और मिलने की आस को दर्शाता है।

प्रस्ताव: कक्षा के सभी छात्र-छात्राओं से अनुरोध है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के सावन गीत एकत्र करें। सभी गीतों को संकलित कर एक पुस्तिका तैयार की जाएगी, जिसे कक्षा के पुस्तकालय में रखा जाएगा। इससे न केवल सांस्कृतिक विविधता का पता चलेगा बल्कि हमारी लोकसंस्कृति से भी परिचय होगा।

खोजबीन

आपने पढ़ा कि मीरा श्रीकृष्ण की आराधना करती थीं। आपने कक्षा 6 की पुस्तक भरत में पढ़ा था कि सूरदास भी श्रीकृष्ण के भक्त थे। अपने समूह के साथ मिलकर सूरदास की कुछ रचनाएँ ढूँढ़कर कक्षा में सुनाइए। इसके लिए आप पुस्तकालय और इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं।

उत्तर: सूरदास: श्रीकृष्ण भक्ति के महान कवि

सूरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के प्रमुख कवि थे। वे श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं। सूरदास की रचनाओं में बालकृष्ण की बाल-लीलाओं और राधा-कृष्ण के प्रेम प्रसंगों का सजीव चित्रण मिलता है।

सूरदास की प्रसिद्ध रचना:

कृष्ण की बाल-लीला

“मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो।

ख्याल परायो नंदकिसोर, ननदी संग कन्हैया।

मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो।”

भावार्थ: इस पद में सूरदास ने बालकृष्ण की मासूमियत और शरारत का वर्णन किया है। जब माता यशोदा श्रीकृष्ण को माखन चोरी का दोष देती हैं, तो कृष्ण अपनी मासूमियत भरे अंदाज में कहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया।

साहित्यिक विशेषताएँ:

- भक्ति रस: रचनाओं में भगवान कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति और प्रेमभाव।

- सरल भाषा: ब्रज भाषा में रचित, जिसमें सहजता और कोमलता है।

- बाल-लीला वर्णन: कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत मोहक चित्रण।

- सजीव चित्रण: पाठक के समक्ष दृश्य को जीवंत करने की क्षमता।

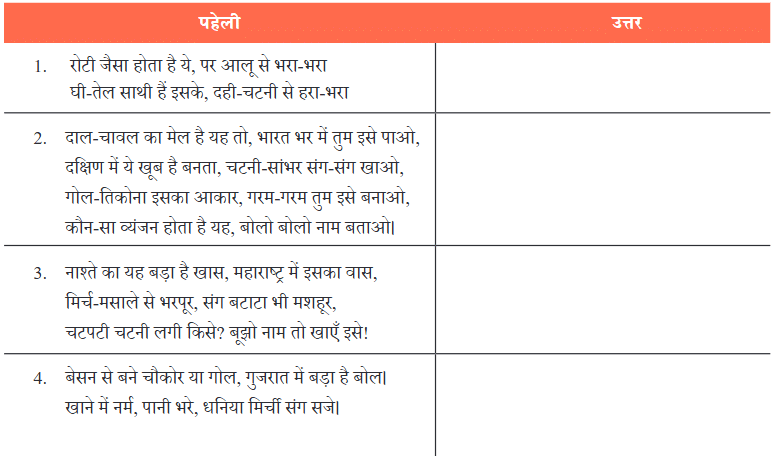

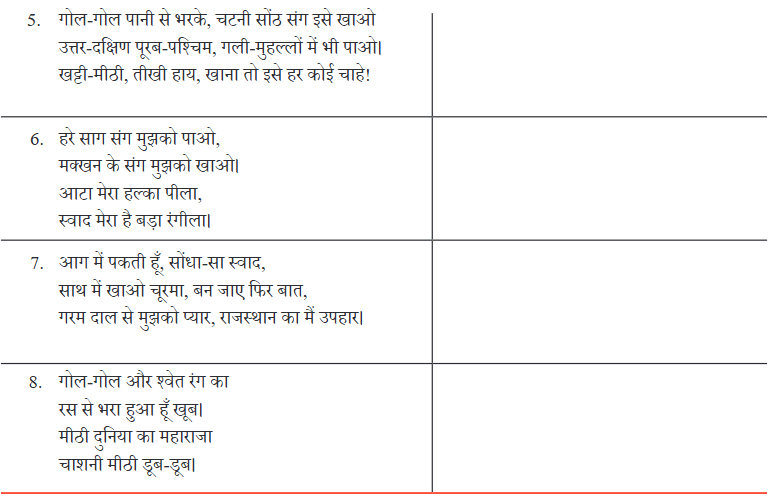

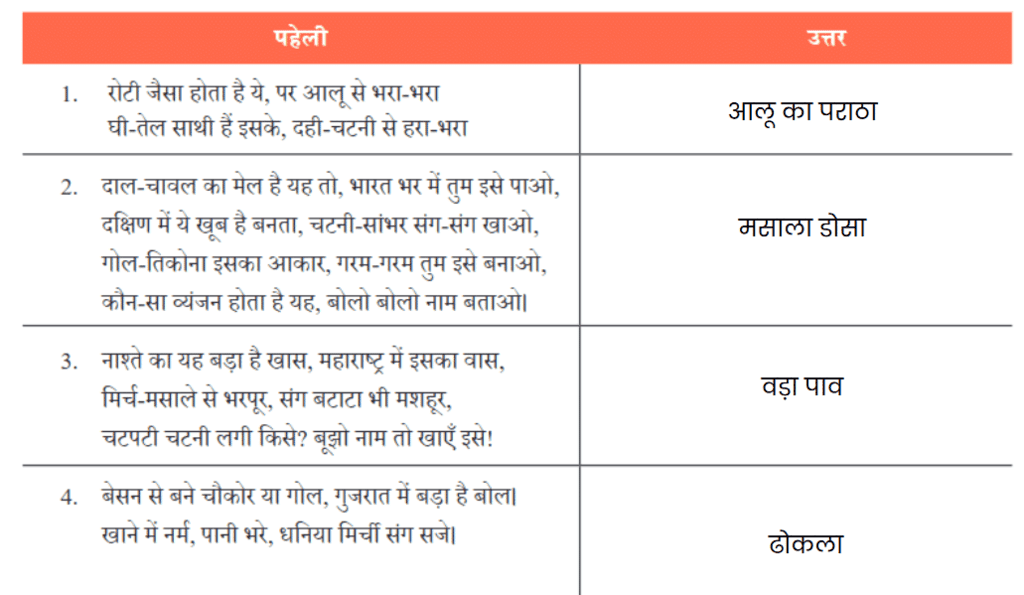

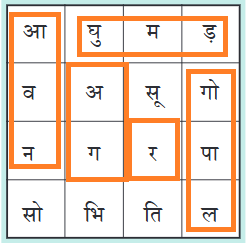

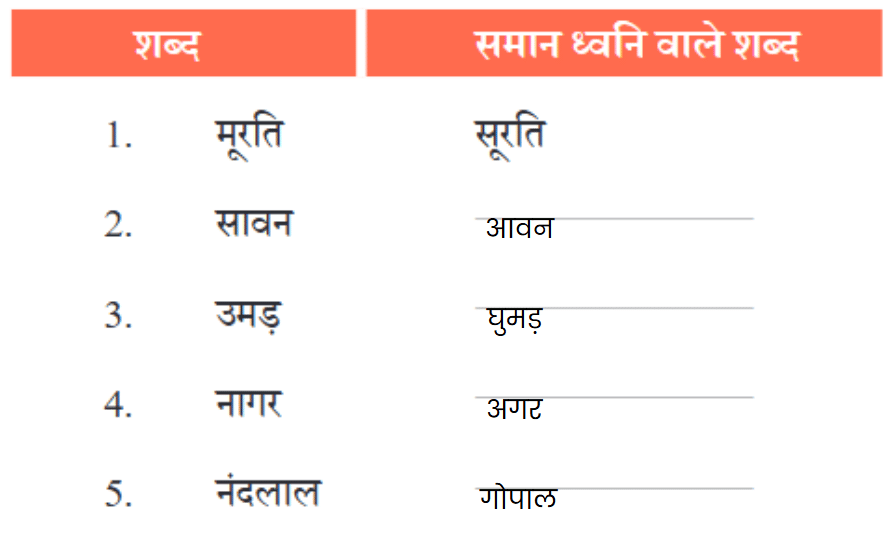

आज की पहेली

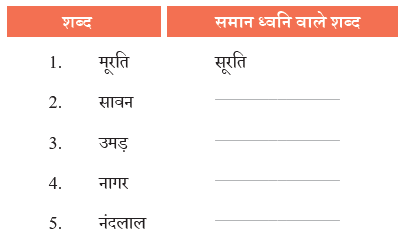

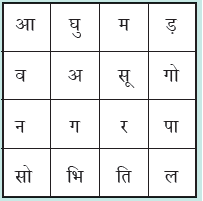

पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इसकी अंतिम ध्वनि से मिलती-जुलती ध्वनि वाले शब्दों में से खोजिए और लिखिए—

उत्तर:

खोजबीन के लिए

नीचे दी गई इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग करके आप कवयित्री मीरा के बारे में और जान-समझ सकते हैं-

- मीरा

https://www.youtube.com/watch?v=KWKtPMSc-PA&ab_channel=NCERTOFFICIAL - मीरा के भजन

https://www.youtube.com/watch?v=86Z-AA2vBQM&ab_channel=NCERTOFFICIAL - मीराबाई

https://www.youtube.com/watch?v=O2GsmVi37sA&ab_channel=NCERTOFFICIAL - मीरा के भजन – एम एस सुब्बु लक्ष्मी

https://www.youtube.com/watch?v=EhhOcNJXJel&ab_channel=Prasar Bharati Archives - मीरा फिल्म 1945 भाग एक

https://www.youtube.com/watch?v=O05QUww2u7Q&ab_channel=Prasar BharatiArchives - मेरे तो गिरधर गोपाल

https://www.youtube.com/watch?v=P8q9-cJK0dg&ab_channel=NCERTOFFICIAL

उत्तर: विद्यार्थी स्वयं वीडियो देखे और इसकी खोजबीन करे।